28 Juin 1944.

Il est cinq heures. Nous sommes tous debout. Le ciel est sans nuage. La journée s'annonce belle. Ragueneau et Lejeune ont repris place sous le chêne et cherchent encore à accrocher Londres. Ils y parviennent. Ils demandent d'urgence le parachutage. Il est alors cinq heures quarante-cinq.

Ils sont encore en liaison avec Londres quand les balles commencent à siffler... Ils n'ont pas le loisir de continuer et de dire que nous sommes attaqués...

C'est du sud, de la direction des Gouvaloux, que vient la .fusillade.

Les balles s'écrasent contre la façade ouest de la ferme des Brées. Nos postes de garde placés aux deux pointes extrêmes de la forêt, au bord des herbages du Gouvaloux transformés en terrain d'atterrissage, répondent avec énergie. Je sais que l'un de ces postes est tenu par Chaumeil, un gars de dix-huit ans. Nous hurlons les ordres.

Cent à cent trente hommes détiennent les armes. Il s'agit de ceux qui, durant la nuit, ont dû composer les postes de garde et les patrouilles de surveillance. Les autres, au nombre d'environ cent soixante-dix, n'ont rien en mains. Nous donnons l’ordre à ceux qui sont armés de se porter au secours des deux postes de garde qui aspectent Le Gouvaloux. Le gendarme Noblet, devenu lieutenant, assisté du sous-officier Métayer, part à leur tête. .Leur mission est de former un rideau de protection permettant l'évacuation de ceux qui n'ont pas d'armes. Cette évacuation faite ils ont l'ordre de décrocher et de se replier eux aussi vers la forêt.

Nous rassemblons ces derniers dans la cour de la ferme. Cette cour située du côté nord est en partie protégée du tir ennemi par les bâtiments des Brées. Elle s'ouvre sur un champ de blé d'environ un hectare, au-delà duquel commence la forêt. Nous commandons aux hommes de se mettre en file, de gagner le champ, de longer les buissons qui le clôturent, de rejoindre les fourrés. Cette manœuvre est la seule possible. Néanmoins elle n'est pas sans comporter de graves risques. II n'est pas exclu, en effet, que les assaillants aient déjà disposé des postes sur les routes longeant la forêt à l'ouest et à l'est; il n'est pas non plus impossible que des patrouilles se soient déjà introduites dans les chemins charretiers tracés au milieu des futaies.

Dans un cas comme dans l'autre nous marchons au massacre. Le fermier Chevau et son épouse prennent place dans la file. Ils sont d'un calme admirable.

Les D.M.R. et moi-même décidons de nous intercaler dans la colonne. Porteurs de quelques armes nous pourrons, dans une faible mesure, couvrir la retraite. Les cinq officiers sont pourvus d'un fusil américain qu'ils ont apporté de Saint-Marcel.

Revolver au poing, je me tiens avec Willk à l'angle nord-ouest des bâtiments de la ferme. Willk est à côté de moi. Nous veillons à ce que le repli s'effectue avec le maximum de rapidité et d'ordre. A quelques dizaines de centimètres derrière nous, les balles criblent la façade ouest.

Je me souviens avoir eu quelques secondes d'hésitations lorsque tous les hommes ont eu, un à un, rejoint le champ de blé. C'est alors que Willk m'a crié: « Venez Yacco ! Vous allez vous faire descendre. Votre premier devoir est de sauver ces hommes sans armes. ». J'ai, obéi et j'ai suivi, le dernier de la file. De l'entrée du champ à la forêt, en longeant les haies, il n'y a guère plus de quatre cents mètres à parcourir. En quelques minutes la colonne se trouve dans la pénombre des fourrés. Il est alors environ six heures. Nous entendons toujours derrière nous le crépitement de la fusillade.

Nous conduisons là colonne vers le nord. Aubry et Paul Cyr sont en tête. Nous avançons lentement et en silence. Il est près de six heures quinze lorsque nous parvenons dans une clairière. C'est alors que, sur notre gauche, à quelques centaines de mètres, nous entendons des ordres criés en allemand, ce qui nous donne la certitude qu'un groupe ennemi dont nous ne pouvons déterminer l'importance rôde dans la forêt. Nous continuons toujours notre marche.

Nous sommes alors à quelque chose près au centre de la forêt. Le moment est venu de prendre une décision en ce qui concerne la manière d'évacuer les hommes avec le minimum de risques.

Après, s'être concerté avec Barthélémy et Philippe Ragueneau, Willk déclare que les D.M.R., ainsi que Merlet et moi-même resterons sur les lieux. « Il nous est, dit-il, interdit de fuir ». Nous seuls dans ce département assurons la liaison avec la France Libre. Or cette liaison doit, coûte que coûte, être maintenue. Jean-Pierre. Dautel et le jeune Mauras y demeureront également afin d'assurer, d'éventuelles liaisons.

Quant aux garçons leur dispersion s'avère d'une urgence extrême. Les voix que nous venons d:entendre à brève distance nous font craindre que des patrouilles aient mission de rechercher les fuyards. Par ailleurs il est à redouter qu'à bref délai, si ce n'est déjà fait, la forêt dont la surface n'est pas considérable, soit encerclée.

Nous divisons alors la colonne par groupes de dix. A la tête de chacun de ces groupes nous plaçons un homme ayant quelque connaissance de la région. Aubry qui lui-même connaît parfaitement les lieux donne à chacun des chefs de file un certain nombre de directives. Je regarde, le coeur serré, disparaître ces quelques poignées de maquisards parmi l’épaisseur des fourrés. Je me demande ce qui les attend au cours des heures, voire des minutes qui vont suivre.

Or, par la suite de ce que j'ose appeler un miracle, tous ces garçons vont pouvoir franchir sains et saufs la lisière des bois et s'enfuir à travers les campagnes environnantes.

Jusqu'à ces temps derniers - plus précisément jusqu'à la mise au point du présent journal - j'ignorais; sous quelle forme le miracle s'était produit. C'est par M. Guihard, fermier actuel de L'Etang-Neuf, que je l'ai su.

En fait, la forêt devait être encerclée en même temps qu'au Gouvaloux, aux premières heures du jour, se déclenchait l'attaque. Cet encerclement était relativement aisé en raison de ce que cette forêt de Saffré est, ainsi qu'on le sait, de dimensions restreintes.

Or, à l'aube du 28 juin, une colonne allemande,- venant d'Abbaretz et se dirigeant vers Nozay, passa au lieu-dit La Maillère. Le premier véhicule composant le convoi stoppa devant la maison de Jean-Louis Bommé qui venait de se lever. Un officier lui demanda où se trouvait la forêt de Saffré. Bommé qui avait alors soixante ans et qui, durant la première guerre mondiale, était parvenu au grade de lieutenant, répondit en connaissance de cause que la forêt se trouvait vers le nord, c'est-à-dire en direction d' Abbaretz. Sa réponse était particulièrement audacieuse puisque de La Maillère on aperçoit, à moins d'un kilomètre de distance, la ligne sombre des premiers taillis. Mais les Allemands ne virent pas que le vieil homme les trompait. Le convoi rebroussa chemin, remonta vers Abbaretz et chercha pendant un temps indéterminé s'égarant vraisemblablement dans la forêt de l'Arche qu'il prit pour celle de Saffré. On ne sait d'ailleurs à quoi fut, par la suite, employé ce convoi. Ce qu'on peut affirmer c'est que cette colonne ennemie qui suivait là route d'Abbaretz à Nozay avait mission d’agir en coordination avec celle qui attaquait au Gouvaloux et, sinon de pénétrer dans la forêt, du moins d'en fermer les issues. Je suis donc en mesure d'affirmer que c'est grâce à la courageuse réponse de Jean-Louis Bommé et en raison du retard mis par les Allemands à nous encercler, que mes maquisards ont eu le temps de s'enfuir.

Nous ne sommes plus que neuf dans la pénombre que perce ici et là le radieux soleil de ce matin de juin. Derrière nous, toujours la fusillade ! Vers sept heures trente Willk décide de nous répartir en deux groupes afin d'éviter qu'en cas d'attaque nous soyons tous les neuf massacrés. Le premier groupe comporte Willk, lui-même, Barthélémy, Paul Cyr et Jean-Pierre Dautel. Dans le second groupe figurent Ragueneau, Lejeune, lequel est toujours porteur de son matériel de radio, Merlet, Mauras et moi. Il est convenu que les deux groupes lorsqu'ils seront séparés ne sortiront de la forêt que durant la nuit suivante entre minuit et minuit trente et qu'ils se retrouveront alors au bord de la route de Joué à Saffré à un point déterminé à la boussole.

Jusqu'à la nuit je reste plaqué au sol. Ragueneau est, lui aussi, couché à quatre ou cinq mètres de moi. Nous gardons le silence. La chaleur est lourde. Parfois il m'arrive, pour tromper ma soif, de mâchonne un brin de genêt. Nous sommes pareils à des bêtes traquées et nous sursautons à chaque fois que se fait entendre un froissement de broussaille ou un vol d'oiseau.

Depuis huit heures la fusillade s'est progressivement ralentie. Cependant durant toute la journée et jusqu'à dix-huit ou dix-neuf heures nous entendons des coups de feu isolés, des aboiements de chiens, des cris gutturaux, des bruits de pas.

Nous ignorons tout des péripéties du combat qui s’est déroulé. Nous ignorons aussi le sort des hommes que nous avons dispersés. Mon angoisse est indicible. A plusieurs reprises, au cours de cette journée, j'ai prié. Il est minuit. Voilà dix-sept heures que nous sommes couchés sur le sol. Il n'y a plus aucun bruit, mais il se peut que les Allemands veillent encore aux alentours.

L'heure est venue pour les deux groupes de se rejoindre au point désigné par Willk. Tous les cinq, Ragueneau, Lejeune, MerIet, Mauras et moi, sommes debout et, conduits par la boussole, nous nous dirigeons vers le lieu convenu distant d'un kilomètre environ, de notre point de départ.

Le lieu du rassemblement se trouve dans un champ à l’orée de la forêt, au bord de la route de Joué, à Abbaretz. Le groupe Willk est déjà arrivé. Nous nous sommes; quant à nous, trompés d'une centaine de mètres. Nous entendons, alors l'enclenchement des armés. Ils nous reconnaissent, Willk nous exposes on plan.

Les cinq D.M.R. ne peuvent se séparer. Par ailleurs, en raison de leur tenue de parachutistes, il leur est impossible d'aller; chercher refuge dans les lieux habités. Ils n'ont donné pas d'autre solution que de rester cachés dans la nature. Willk demande à Jean-Pierre Dautel de demeurer avec eux : n'étant pas en tenue militaire, il pourra assurer les liaisons et faire le ravitaillement.

Willk me demande de m'éloigner en compagnie de Merlet et de Mauras et de lui désigner dès maintenant le lieu où je vais me replier, Je me souviens alors d'une adresse que m’a recommandé donné le gendarmé Rainteau : la ferme Gasnier, au Bulot en Pannecé, à vingt-cinq kilomètres environ du lieu où nous sommes. Gasnier que je ne connais pas serait un courageux patriote. Par ailleurs, Rainteau l'aurait déjà informé qu'il se peut que j'aille un. Jour ou l'autre frapper à sa porte. Je donne donc cette adresse à Willk lequel, après en avoir pris note me dit: « Il nous faut désormais élaborer un nouveau plan d'action. Cela peut exiger quelque temps. Retirez-vous donc chez Gasnier avec Merlet et Mauras. Attendez les ordres »

Il est à peu près une heure du matin, nous nous serrons la main en nous disant bonne chance.

29 Juin 1944.

Je présume que la région est sans doute infestée d'Allemands. Il nous est donc impossible de circuler de jour sur les routes. Etant donné la distance, il nous faut deux bonnes nuits de marche à travers champs pour atteindre la ferme Gasnier.

Par ailleurs, il importe d'éviter que l'ennemi puisse, par ses chiens policiers, suivre nos traces. Nous avons cru, en effet, alors que nous étions dans la forêt, entendre des aboiements. Je décide donc de gagner rapidement le déversoir du canal du Vioreau qui passe à cinq cents mètres de nous. Sur environ deux kilomètres nous marchons au long de la berge, l'eau jusqu'aux genoux. Puis à travers champs, nous avançons vers l’est, c'est-à-dire en direction de Joué-sur-Erdre.

Vers deux heures nous entendons s'amplifier le ronronnement caractéristique des avions de la Royal Air Force. Nous scrutons le ciel: trois appareils survolent en rase motte la lisière de la forêt de Saffré. Ils décrivent des cercles au-dessus du terrain du Gouvaloux. Aucun doute n'est possible et, à l'unissons, nous poussons tous les trois les mêmes cris de colère: « Merde ! Le parachutage ! ... Les containers vont être pour ces salauds ! » Je me demande ce qui se serait passé si l'attaque du maquis avait eu lieu vingt-quatre heures plus tard... mais l'heure n'est pas propice à l'émission des hypothèses... et nous poursuivons notre marche dans la nuit.

Les coqs se sont mis à chanter. Nous nous trouvons alors à mi-distance du déversoir de Vioreau et du bourg de Joué. Je rappelle à mes deux camarades que le problème est de savoir comment nous allons nous dissimuler durant le jour qui commence. La solution peut consister à grimper sur un tas de foin et à attendre la tombée de la prochaine nuit. Mais nous nous trouvons précisément à la saison des fenaisons et nous allons à tout moment risquer d'être délogés. Et puis nous sommes affamés. Nous n'avons même pas eu le temps, la veille, de prendre notre jus du matin. De la sorte nous n'avons rien mangé depuis le 27 au soir, soit depuis environ trente-trois heures.

Nous n'en pouvons plus et je jette un regard inquiet, vers le petit Mauras qui n’a que seize ans.

Il est environ quatre heures lorsque nous parvenons à une ferme située sur la gauche de la route de Vioreau à Joué. Les volets sont clos. Les gens semblent encore dormi. Je désigne à mes camarades une charretée de foin sous le hangar: « Peut-être allons-nous pouvoir, leur dis-je, passer là-haut la journée. ». A l'aide d'une échelle nous nous hissons au sommet du tas et nous nous allongeons dans l'espoir de dormir quelques heures.

Mais la faim nous tenaille à tel point que le sommeil ne vient pas. Vers cinq heures trente la maison s'anime. Les persiennes s'ouvrent. Des gens sortent. Du haut de notre observatoire, couchés à plat ventre, nous les observons. L’homme a une trentaine d'années; la femme, âgée et voûtée, nous paraît être sa mère. Nous n'osons pas nous manifester. Entre six et sept heures, quelques coups de feu éclatent vers la forêt de Saffré dont nous sommes éloignés d'une douzaine de kilomètres. C'est alors que l'homme s'écrie: « Les vaches ! Ils vont donc tuer tous ces pauvres gars ! ». Ce propos me rassure. J'invite alors MerIet et Mauras à ne pas broncher et je descends du tas de foin. L'homme me voit et bien que: mon aspect ne doive guère inspirer confiance, ne manifeste aucune inquiétude.

- Le Bon Dieu nous aide, lui dis-je, ce que vous venez de dire prouve que vous êtes avec nous.

- Vous étiez là-bas, me répond-t-il ?

- Nous y étions. Or il y a trente-six heures que nous n'avons rien mangé. Je paierai ce qu'il faut : ne pourrions-nous pas avoir un peu de soupe au lait ? Ce genre de nourriture m'apparaît alors le plus acceptable.

- Pas question ide payer, fait-il en souriant. Je n'étais pas là-bas, Mais je suis de tout cœur avec vous.

Mes compagnons qui, de là-haut, entendent la conversation, se manifestent. La vieille femme qui les a aperçus me demande de les faire descendre. Je m'y refuse, lui faisant observer que je ne veux pas que sa bonté soit pour elle l'occasion de courir de trop grands risques. Je remonte donc sur le tas de foins pendant que ces braves .gens s'en vont préparer la soupe sollicitée.

Quelques instants plus tard l'homme monte une soupière dont le contenu fumant sent agréablement l'oignon et nous annonce qu'il redescend chercher des écuelles et des cuillers. Mais notre foin est telle que nous n'attendons pas ces accessoires : nous prenons la soupe avec les mains et commençons de l'absorber à grandes lampées.

Nous avons ensuite dormi pendant des heures.

Vers midi, l'homme nous a réveillés. « La patronne, dit-il, a tué un poulet et vous l'a fait rôtir. Je vous l'apporte ». Nous essayons de goûter à la bête. Malheureusement nous avons de telles contractions d'estomac que çà ne passe pas. Nous avons dormi encore.

Au réveil, dans la soirée, nous faisons honneur au rôti. A la nuit tombante nous descendons de notre cachette. Le fermier nous conduit à sa cave et nous fait goûter son vin. Nous le remercions de son hospitalité et lui demandons s'il sait quelque chose du drame qui vient de se dérouler. Il répond qu'il ignore tout. Comme tous les gens du voisinage il a seulement, la veille, entendu la fusillade. Personne n'ose circuler sur les routes et les nouvelles ne parviennent pas.

Nous nous remettons en marche dans l'obscurité revenue.

Je saurai, par la suite, que cette ferme se nomme La Croix-Forget et que l'homme qui nous a fraternellement accueillis s'appelle Louis Raitière.

30 Juin 1944.

Nous avons pris, encore à travers champs, la direction de la ferme de Saint-Ouen tenue par Dutertre à un kilomètre et demi de Riaillé. J'ai choisi cet asile car je suis sur, là encore, que serons bien reçus.

Il est, quatre heures du matin lorsque nous arrivons. Le fermier n'est pas levé. Nous montons au grenier à foin et nous attendons.

A six heures Dutertre sort dans sa cour. Je l'appelle par la lucarne nous échangeons de brefs propos. Je lui demande d’avertir immédiatement de notre présence les gendarmes de Riaillé.

Vers huit heures, Rainteau arrive à Saint-Ouen accompagné de Nerriec, son chef de brigade, un Breton du Finistère Sud. L'un et 'autre m'informent que l'avant-veille, soit le 28, au lever du jour, toute la brigade a, comme convenu, quitté Riaillé pour venir apporter son aide au Maquis. Ils étaient, ajoutent-ils, accompagnés du médecin du bourg, le Dr Gilard. Ce dernier âgé d'une trentaine d'années ayant reçu une convocation en vue de partir en Allemagne au titre du S.T.0. avait lui aussi décidé de rejoindre la forêt de Saffré. En cours de route ils entendirent le bruit de la fusillade et apprirent l'attaque. Ils durent rebrousser chemin et réintégrer la gendarmerie. Quant au Dr Gilard, il partit se cacher dans une ferme tenue par les frères Bourcier à la limite des communes de Riaillé et de Trans-sur:-Erdre.

Ils me disent, en outre, que le 28 également le lieutenant Panat, comandant la compagnie d'Ancenis a, à la tête de ses hommes, quitté la gendarmerie afin de nous rejoindre. Eux aussi ont dû se replier.

Les renseignements qu'ils me donnent sur les suites de l'attaque sont imprécis. Les seules indications qu'ils possèdent viennent des gendarmes de Nort. Ceux-ci leur ont, sans commentaires, transmis les dires des Allemands qui prétendent que « tout est nettoyé et qui, au surplus, déclarent qu'ils poursuivent la chasse en vue de retrouver Yacco. En fait, selon Rainteau, quatre maquisards auraient été tués au combat; il y aurait eu neuf blessés achevés par les Allemands, outre des prisonniers en nombre indéterminé.

J’avise les deux gendarmes de ce que nous nous rendons à la ferme du Bulot et je leur demande de m'informer en cas d'alerte. Je les prie, en outre, d'avertir mon épouse de ce que je suis encore en vie: ayant quitté Treffieux le 12 juin elle est revenue se réfugier chez Testard à L'Enclose et depuis lors est sans nouvelles. Ils préviendront également la mère d'André Maurras qui, depuis les bombardements de Nantes réside, elle aussi, à Riaillé, au lieu-dit La Cour-du-Bois. Vers neuf heures, Dutertre nous invite tous à boire un verre de vin dans son cellier. Puis les gendarmes s'étant éloignés nous regagnons le grenier à foin. Dans l'après-midi nous entendons sonner à toute volée les cloches de l'Eglise de Riaillé. Le vent nous apporte des airs de cantiques. Dutertre nous dit que c'est Notre- Dame-de-Boulogne lui passe à travers le bourg. Je me rappelle alors que depuis plusieurs mois, la statue de cette vierge est processionnellement transportée à travers la France afin qu'advienne enfin l'heure de la paix. Je me joins silencieusement à la prière des foules qui d’une extrémité à l'autre du pays, prient pour que finisse cette guerre. Intercède, ô Vierge de Boulogne, pour que nos souffrances actuelles et le sacrifice de nos vies ne soient pas vains. Rends au monde déchiré la paix à laquelle il aspire et fais que les âmes de ceux qui sont morts au combat reposent dans la béatitude éternelle...

A la tombée de la nuit Dutertre nous appelle et nous sert, dans son cellier, un morceau de lard.

Vers 23 heures nous nous mettons en route vers le Bulot. Cette dernière étape sera brève puisque nous n'avons guère que sept kilomètres à parcourir.

Sur le chemin nous rencontrons un rôdeur qui, sur son dos, porte un sac. Nous l'arrêtons et lui demandons ce qu'il fait, dans les champs à cette heure. Nous constatons que le sac contient trois lapins vivants. Nous l'obligeons à mettre les bêtes en liberté et, craignant qu'il nous suive, nous le contraignons' à partir dans la direction opposée à la nôtre.

1er Juillet 1944.

Il est un peu plus d'une heure du matin lorsque nous parvenons au Bulot. Les indications données par Rainteau sot précises et nous n'avons aucune peine à trouver la ferme que Merlet connaît d'ailleurs pour y être naguère allé chercher du ravitaillement. Je frappe. Un homme vient ouvrir. Je me nomme. Il nous accueille avec empressement. Il sort du pain, des victuailles, du vin.

Trois générations logent dans cette ferme: le grand-père paternel, âgé de soixante-dix ans environ ancien adjudant de 1914-1918 ; trois fils, parmi lesquels deux sont mariés et ont eux-mêmes plusieurs enfants. Celui qui nous a ouvert est le fils aîné. Il se prénomme Louis. Fait prisonnier en 1940 il s'est moins d'un an plus tard, évadé du stalag.

Nous avons, cette fois encore, dormi dans le grenier à foin.

Au lever du jour Louis Gasnier et son père viennent converser avec nous. Nous examinons ce qu'il convient de faire. Il m'apparaît impossible de demeurer dans cette ferme qui se trouve située dans un hameau comportant plusieurs foyers. Notre présence va paraître suspecte et nous allons faire courir à cette famille de grands risques. Je demande à nos hôtes s'il existe, dans les alentours, un lieu plus discret. Ils me répondent qu'à quelque distance se trouve le moulin de La Charraie qui, depuis 1930, est abandonné par ses propriétaires. Il tombe en ruines mais est parfaitement isolé. Il constitue, en conséquence, une excellente cachette. J'accepte cette solution.

Au cours de la journée, je représente à Merlet et au petit Maurras qu'il est nécessaire de nous séparer. Il faut, en effet, éviter que nous soyons arrêtés tous les trois ensemble. Merlet consent à rejoindre son épouse à Ancenis et Maurras part se réfugier à moins d'un demi kilomètre de là dans une ferme située à La Boraire en Pannecé et tenue par Pierre Coulon, beau-frère de Louis Gasnier.

Il est convenu que chaque nuit Maurras viendra au moulin m'apporter les nouvelles.

Vers vingt-deux heures Louis Gasnier et l'un de ses frères me conduisent à La Charraie. Nous parcourons un kilomètre et demi environ. Ils me laissent, à mon nouveau domicile.

2 Juillet 1944.

Au lever du jour, je passe la revue des lieux. Ce moulin est une bâtisse qui commence à tomber en ruines et qu’habitent - je m'en suis aperçu au cours de la nuit - une légion de rats et d’oiseaux nocturnes. On y entre par une .porte voûtée. Pour accéder au premier étage il faut emprunter un escalier de bois dont la solidité est douteuse. D'une étroite fenêtre on aperçoit des champs incultes, des landes, des bois, une mare à grenouilles. Le lieu est isolé et sauvage.

Au début de l'après-midi, Louis Gasnier m'annonce que deux hommes viennent de se présenter au Bulot et désirent s’entretenir avec moi; ils m'attendent à quatre cents mètres de la ferme. J'accompagne Louis Gasnier et je trouve deux inconnus à l'angle d'un champ de blé. L'un, de courte taille, déclare se nommer Cochet et se dit commandant du bataillon d'Ancenis. L’autre se présente comme étant le capitaine Noizet. C'est Merlet qui, disent-ils, les envoie vers moi. Ils me demandent quels sont, à la suite de l'attaque du maquis de Saftré, les ordres des D.M.R. Je leur relate ce que je sais et leur dis que les D.M.R: qui connaissent mon lieu actuel de retraite m'ont prié d'attendre leurs instructions.

L'entretien ne dure que quelques minutes les deux hommes s'éloignent après m'avoir dit qu'ils ne possèdent aucune précision au sujet des événements de Saffré.

Dans la soirée, Louis Gasnier vient au moulin porteur d'un panier contenant un abondant ravitaillement du pain, du porc, des légumes, du vin. Chaque soir, vers la même heure, il m'apportera ainsi ma subsistance.

3 Juillet 1944.

André Maurras est venu au moulin.

Il me dit avoir pris contact avec Pierre Rialland qui, sorti sain et sauf du combat de Saffré, est rentré chez son père à La Fortunière des Landes en Joué-sur-Erdre.

Il est convenu que si Pierre Rialland veut me voir il devra d'abord passer par La Boraire.

Mauras me dit en outre que si j'ai besoin de lui je puis, à tout instant, le faire appeler par l'un des membres de la famille Gasnier.

En ce qui concerne l'attaque du 28 juin, il ne sait rien de plus que ce que m'ont dit les gendarmes de Riaillé.

4 Juillet 1944.

A dix heures du matin, Pierre Rialland est venu au moulin. Il est allé, la veille, en reconnaissance dans la forêt de Saffré. Par prudence il a évité de faire visite à la ferme du Pas-du-Houx et à celle des Gouvaloux. La ferme des Brées est incendiée. Il n'en reste que des pans de murs et les débris calcinés de la charpente. La seule personne qu'il ait vue dans les parages est un cantonnier qui lui a appris qu'à la suite du combat treize tombes ont été creusées. Il n'a sur ce point aucune autre précision. Par ailleurs, le même cantonnier lui donne une vague indication selon laquelle les Allemands n'auraient pas recueilli la totalité des containers tardivement parachutés. Il va, à ce sujet, poursuivre ses investigations.

5 Juillet 1944.

Au lever du jour je reçois une nouvelle visite de Pierre Rialland. Il est retourné à la forêt de Saffré. Il a alors constaté qu'un container se trouve encore, à quelque distance de la voie de chemin de fer, à cinq cents mètres environ de la limite du terrain de parachutage.

Je crains qu'il s'agisse d'un piège. Cependant je .fais part à Pierre de ma décision d'aller prendre possession de ce container. Je lui demande de recruter deux volontaires et je l'informe que je serai chez lui, à La Fortunière des Landes, au début de la nuit prochaine.

La journée se passe sans incident. Les heures sont horriblement longues. Mes seuls compagnons sont les rats... Je pourrais, si j'avais des tendances littéraires, écrire moi aussi les « Lettres de Mon Moulin ».

A la nuit tombante, je prends la route de Joué-sur-Erdre, monté sur une bicyclette que m’ont prêtée les Gasnier. Il est environ minuit lorsque j'arrive à la ferme Rialland. Pierre m’attend avec deux jeunes garçons : Francis Paitier et Lionel Gaillard.

Tous les quatre nous pédalons vers la forêt de Saffré. Nous n'avons aucune peine à trouver le container que Rialland et Paitier ont déjà repéré. Nous y trouvons cinq mitraillettes, deux mille cinq cents cartouches, des chargeurs, dix grenades, cinq revolvers. Nous nous partageons la charge que nous mettons dans des sacs et nous repartons vers Joué. En cours de route, alors que nous sommes dans la forêt de Larche, nous nous apercevons que le sac de cartouches attaché sur le dos de Paitier est percé; son contenu se répand de sorte qu'on pourrait nous suivre à la trace. Nous faisons, tant bien que mal, la réparation.

Il est environ trois heures du matin lorsque nous arrivons à La Fortunière des Landes. Sans désemparer nous cachons le butin dans un champ voisin. Nous le recouvrons de fougère et de paille.

6 Juillet 1944.

J'ai dormi à La Fortunière des Landes pendant environ deux heures.

Pierre Rialland m’a fait savoir qu'à la suite de l'attaque du maquis de Saffré les hommes armés qui ont pu échapper aux Allemands se sont regroupés. Après s'être cachés dans la campagne ils se sont fixés dans la forêt de La Brosse, aux environs de Sion-les-Mines, à l'extrême nord du département. Ils sont environ quatre-vingt-dix. Ils logent dans des guitounes et les fermiers des environs, ainsi que le Dr Daguin, les ravitaillent. Pour l'instant, leur chef est le sous-lieutenant Jacques Linard.

Je demande à Pierre Rialland de me conduire vers ces hommes.

Nous partons à bicyclette. Il est six heures trente du matin. Je retrouve, dans cette forêt, la même atmosphère qu'à Saffré. L'attaque du maquis et sa dispersion n'ont pas altéré le courage et la foi de ces garçons. Ils sont plus aguerris et plus résolus que jamais. Leur ardent désir est de venger leurs amis tombés sous les balles de l'assaillant ainsi que les blessés que l'ennemi a cruellement achevés. Je passe la journée parmi eux.

Au cours de l'après-midi Guimbal fait son apparition. Il a appris la formation de ce nouveau rassemblement et il vient reprendre son poste de chef.

Dans la soirée, je leur annonce que nous avons récupéré un container provenant du parachutage allié. Je leur fais part de mon intention d’aller à Joué-sur-Erdre chercher les armes que nous y avons cachées et je demande que six volontaires m’accompagnent. Toutes les mains se lèvent. Pierre Rialland et Paitier font partie de cette nouvelle expédition.

Nous partons vers vingt-deux heures trente. Je répartis les six garçons en groupes de deux. Je me joins à l'un des groupes. Par prudence, je prescris que les trois groupes circuleront à un kilomètre l'un de l'autre.

Il est environ minuit lorsque nous arrivons à la ferme de La Fortunière des Landes. Je revois l'émotion du père Rialland devant ces six jeunes hommes décidés à courir tous les risques: « Les gars, leur dit-il, vous êtes dignes du nom de Français ! ».

Nous chargeons les armes et nous repartons vers la forêt de La Brosse. Je m’attribue une mitraillette et des cartouches et je regagne mon moulin. J'aurais voulu demeurer parmi ce nouveau maquis spontanément formé. Malheureusement ma présence au Bulot est nécessaire puisque c'est là que je dois attendre les ordres des D.M.R..

Avant de partir j'ai déclaré à Guimbal qu’il est désormais le responsable de la formation et que Linard est son adjoint. Il est entendu que 'Pierre Rialland assurera la liaison entre La Brosse et moi.

Je connais maintenant, dans leurs grandes lignes, les péripéties du combat du 28 juin. Je sais le courage des hommes qui y ont participé. Je sais qu'il y a des morts et des prIsonnIers.

Tandis que, nous nous efforçons d'évacuer les hommes armés le lieutenant Noblet, assisté des sous-lieutenants Crossouard et Métayer,à la tête d'un groupe, va prêter main-forte aux postes situés à l’orée de la forêt, aux deux extrémités du terrain de parachutage. Il trouve là, à l'angle ouest de ce terrain, le petit Chaumeil, âgé de dix-huit ans, qui au moyen de son fusil mitrailleur empêche les Allemands d'avancer vers les Brées. A l'angle est un groupe 'commandé par; le vaillant Marionneau, et dans lequel se trouve Pierre Rialland, devenu sous-lieutenant, qui balaie lui aussi le terrain. Les Allemands mettront plus d'une heure à parcourir la distance qui sépare la ferme des Gouvaloux de l'entrée du chemin qui conduit aux Brées.

Le capitaine Josso a pris la tête de la Volante. Il se dirige vers le secteur déjà tenu par Marionneau sous les ordres duquel il se place. Chaumeil est tué. On trouvera son corps replié sur le fusil mitrailleur.

Pendant ce temps, le commandant Philippe Glagean et l’abbé Ploquin qui, durant la nuit qui vient de s'achever, ont couché à la ferme; de l'Etang-Neuf sont réveillés par les Allemands et emmenés par eux. Pierre Aubry, frère du capitaine, caché sous un pont voisin de la ferme, réussit à s'échapper alors que son épouse est, elle aussi, arrêtée.

La situation entre les Brées et les Gouvaloux devenant intenable, Marionneau donne, conformément aux instructions, préalables des D.M.R., l'ordre du repli en direction du nord, c'est-à-dire de la forêt. Il est alors environ sept heures quinze.

Pierre Rialland qui connaît les lieux dirige le repli de ce groupe auquel s'est adjoint la Volante de Josso. Cela représente une centaine d'hommes.

Le capitaine Guimbal, lui, a passé la nuit au milieu de la forêt à, un .kilomètre au nord des Brées, en compagnie de son fils Hubert, de Maisonneuve et de Gouesnard. Ils ont entendu la fusillade et se sont efforcés de rejoindre les Brées. Ils se sont heurtés à des patrouilles allemandes et ont... à plusieurs reprises fait feu. D'après ce qu'il m'a rapporté, Guimbal est demeuré seul, terré dans un trou. Il a entendu tomber et râler aux alentours. La matinée est très avancée lorsque, sorti de sa cachette, il s’aventure dans un pré situé entre le Pas-du-Houx et les Brées. Là il découvre, le cœur serré, les corps de treize de nos camarades tués, sous les balles de l'ennemi.

Lollichon a rassemble quelques garçons afin de les évacuer vers Vioreau. Ils ont, aux environs du Pas-du-Houx, rencontré des patrouilles et ont dû alors se disperser. Pendant trente heures, avec André Chaigneau, Lollichon est demeuré caché dans les fougères à la lisière de la forêt.

.Louis Loizel, ancien chef de groupe de la Maison-Rouge après la dispersion de la compagnie Marionneau s'est trouvé caché dans les ajoncs à trois cents mètres de la lisière sud de la .forêt. C'est là qu’il a trouvé la mort en même temps que quatre de ses camarades.

Dès l'aube l'ennemi a surgi au Pas-du-Houx, hameau qui je l'ai déjà dit, se compose de deux fermes, l'une tenue par la veuve Fournis et ses trois enfants, l'autre par la famille Doucet. Les soudards gueulent « Ici y terroristes ! Où est Yacco ? ». Louisa Fournis âgée de dix-sept ans, se prépare au moment de cette irruption, à conduire les vaches au pré. Toute la famille est contrainte de demeurer plusieurs heures visage contre le mur. Au cours d'un interrogatoire, Mme Fournis mère est frappée.

Les Allemands fouillent la maison et volent une somme de 50.000 francs.

Ils interrogent également le père Dousset, âgé de soixante-neuf ans, et le frappent violemment à coup de bâton. Ils lui demandent où je me trouve. Le vieillard garde le silence.

On ignore le nombre exact des assaillants. Ils sont, dit-on, environ deux mille : quinze cents Allemands composés notamment de SS d'Angers et de Marins de Basse-Indre, auxquels s'ajoutent cinq ou six cents membres de cette ignoble milice créée par le gouvernement de Pétain.

Voilà ce que je sais sur cette brève et douloureuse épopée. J'ignore encore la liste, des morts.

Quant aux prisonniers je ne me dissimule pas ce que sera leur sort: la torture suivie de l'exécution collective.

7 - 11 Juillet 1944.

Rien ne se passe durant ces cinq jours. Je meurs d'ennui et j'attends désespérément, que les D.M.R. se manifestent.

12 Juillet 1944.

Pierre Rialland vient au moulin m'apporter une douloureuse nouvelle. Le maquis de La Brosse a été attaqué hier. Quatre ou cinq cents Allemands ont encerclé la forêt. Les hommes ont énergiquement riposté. Puis Guimbal et Linard ont donné l’ordre du repli. Nous déplorons quatre morts. Des prisonniers ont été faits. Les autres se sont, comme au lendemain de SafIré, dispersés par groupes de dix ou vingt et se cachent, sans aucune coordination entre eux, à travers la campagne.

Le Dr Daguin a soigné les blessés. Durant la nuit qui a suivi l'attaque les Allemands ont fait irruption chez lui. Il a réussi à s'enfuir en sautant par la fenêtre en même temps que son épouse.

15 Juillet 1944.

Il me semble dangereux de rester plus longtemps au moulin de La Charraie. Tous les maquisards de la forêt de La Brosse connaissaient le nom de ce moulin. Des prisonniers ont pu, sous la torture, en révéler le nom. Je fais part de mes craintes aux Gasnier qui me conseillent de me retirer chez Bioteau à la ferme de La Pierre-en-Mézanger. Ils sont assurés que je serai bien reçu. Il est convenu qu'ils me transmettront toutes les communications qui pourraient venir des D.M.R. Le jeune Mauras, lui, reste à La Boraire et gardera contact avec Le Bulot.

Du Bulot à La Pierre, il n'y a que cinq kilomètres. Comme prévenu, j'y suis parfaitement accueilli. Il est convenu que je passerai pour le nouveau valet de la ferme. En fait, tant pour tuer le temps que pour éviter les soupçons du voisinage, je me livre à divers travaux agricoles.

Je vais demeurer là, jusqu'au 27 juillet. Durant cette nouvelle villégiature, je reçois, à plusieurs reprises, la visite de Mauras et de Pierre Rialland. Ils me tiennent au courant des activités des maquisards dispersés : sabotage de l'écluse du Pas-d'Héric et attaques de convois.

J'ai soif d'actions, mais j'entends toujours obéir aux injonctions des D.M.R. Considérant que le danger est provisoirement écarté j'ai, après un séjour de vingt-quatre heures à la ferme de La Boraire, rejoint le moulin de La Charraie.

Il est six heures du matin lorsque Louis Gasnier m'amène Jean-Pierre Dautel, envoyé jusqu'à moi par les D.M.R. Je l'accueille avec une grande joie.

J'apprendrai plus tard que les D.M.R. sont alors cachés non loin de moi. A la suite de notre séparation, ils se sont dirigés vers La Roche-Blanche, au cours de la nuit du 28 au 29 juin, à une dizaine de kilomètres au nord d'Ancenis. Ils ont, pendant plusieurs jours, trouvé refuge dans un champ de blé, à proximité d'une chapelle abandonnée; dite la Chapelle des Bois. Sous l'autel de ce sanctuaire, ils ont dissimulé leurs armes et le poste émetteur. Jean-Pierre Dautel a pu les ravitailler grâce à l'une de ses amies, Paulette Peltier, étudiante à l’Ecole de Médecine de Nantes, fille du docteur Peltier, de Varades. Quelques jours plus tard les D.M.R. vont se replier à Saint-Sigismond, entre Varades et Montrelais, sur les bords de la Loire, chez un fermier qui les héberge dans un bâtiment où se trouve le pressoir.

Au moyen du poste émetteur, ils reprennent contact avec Londres. Ils vont alors provoquer, entre la gare d'Ancenis et celle de Varades, l'anéantissement d'un train chargé d'engins blindés et montant vers Le Mans, ainsi que la destruction d'avions allemands posés sur les prairies avoisinant la Loire.

Jean-Pierre Dautel me transmet l'ordre de Philippe Ragueneau : tout en continuant de résider au Moulin de La Charraie, je dois rassembler et reconstituer les groupes dispersés en vue d'une action immédiate. Dès le départ de Dautel je me rends à La Boraire. Je demande à Maurras de se rendre à La Fortunière-des-Landes et de prier Pierre Rialland de venir me voir.

30 Juillet 1944.

Pierre Rialland vient, dès le matin, au moulin.

Je lui fais part des ordres donnés par les D.M.R. et je le charge d'inviter les groupes à se tenir prêts. Il me répond que les groupes de Nort-sur-Erdre et des Touches sont déjà disposés en vue de l'action.

Je sais, par ailleurs, que des trains de déportés sont actuellement acheminés vers l'Allemagne. Je demande à Pierre Rialland de transmettre aux groupes l'ordre de les attaquer.

31 Juillet 1944.

Pierre Rialland revient encore et m"annonce que tous les hommes sont sur le qui-vive.

2 Août 1944.

Philippe Ragueneau m’a fait parvenir, toujours par l'intermédiaire de Jean-Pierre Dautel, l'ordre d"attaquer un train de déportés qui doit aujourd'hui quitter Nantes en direction de l’Allemagne et, en raison des sabotages réalisés sur la ligne de Paris, emprunter celle de Segré.

Je transmets l'ordre à Pierre Rialland en lui disant que l’endroit le plus opportun pour accomplir l'opération se situe entre Saint-Mars-du-Désert et Saint-Mars-Ia-Jaille. C"est un groupe camouflé dans la région de Mouzeil qui, en union avec une équipe d'Ille-et-Vilaine, procède à l'attaque.

J'apprends, par la suite, qu'un certain résultat a été obtenu puisque trente déportés ont pu s'enfuir. Parmi eux est l'écrivain Pierre Bourdan.

Le 3 Août 1944.

Pierre Fraboul et François Macé se dirigent à vélos vers La Fortunière-des-Landes en Joué-sur-Erdre, afin de prendre contact avec Pierre Rialland. Il est environ 17 heures. A ce moment, ils voient arriver au lieu-dit « la queue de l'étang de Vioreau » un soldat allemand. Nos deux amis sont armés. Le premier continue sa route, le deuxième paraît vouloir réparer la chaîne de son vélo. L'Allemand se trouvant pris entre les deux maquisards qui sortent leur revolver, lève les bras et se rend. Aussitôt il est désarmé. Le prisonnier dit s'appeler Frantz Roth, champion des poids moyens de boxe en Tchécoslovaquie; en effet il avait sur lui une photo dédicacée de Marcel Thil. Fait auquel il dut sa vie. Gardé comme prisonnier P. Fraboul et F. Macé le remirent entre les mains de Lionel Gaillard qui lui-même le mit entre les mains des Américains à Châteaubriant.

Nuit du 3 au 4 Août 1944.

Le groupe de La Chevallerais composé de : Pierre Marionneau, François Macé, Pierre Bézier, E.Richard, Gabriel Mary et Pierre Fraboul ont attaqué un convoi allemand au lieu-dit « Le Mouton blanc ».

4 Août 1944.

A 17 heures: combat à « La Balluère » en La Chevallerais. Bilan: 3 Allemands tués.

Dans cette attaque étaient présents :

F. Macé, E Fraboul, G. Mary, H.Lefeuvre, M. Jacq, J.Quérard et P.Fraboul. Ce dernier fut grièvement blessé et hospitalisé au Gâvre.

J’ai su par plusieurs de mes maquisards que Pierre Marionneau dont j'ai, déjà parlé longuement au cours de ce récit eut un accrochage avec des forces allemandes quelques jours avant la libération. Il était accompagné de quelques-uns de ses camarades dont : J. Brun, M. Rio, ainsi qu"un surnommé « Patinette » lequel fut blessé. Marionneau échappera de justesse au peloton d"exécution le 7 août.

4 Août 1944.

La victoire est en marche. Les troupes alliées avancent vers nous.

A la fin de la matinée, je reçois de Philippe Ragueneau par l'intermédiaire de J.-P. Dautel l'ordre impératif de barrer par tous les moyens la retraite effectuée d'ouest en est par les troupes ennemies. Il me demande de quitter le moulin et d"organiser le combat. Il y a un quart d"heure que Dautel est parti lorsque arrive. Pierre Rialland. Son regard rayonne de joie : aux premières heures du jour, vers cinq heures trente, alors qu"il effectuait une liaison pour le groupe de Rougé, il a vu, sur la route, aux confins de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-lnférieure, passer une jeep américaine. Nous nous réjouissons ensemble.

Je lui fais part de l'ordre que je viens de recevoir. Je prends les armes et nous quittons le moulin. Au passage, nous prenons Mauras à la ferme de La Boraire et nous nous mettons tous trois en marche à travers les champs. Notre but immédiat est de rejoindre le groupe du Boulay composé d'une vingtaine d'hommes commandés par Paitier. Nous sommes armés de mitraillettes et de grenades offensives.

Il est un peu plus de quinze heures. Il nous faut alors traverser la route étroite et sinueuse qui mène de Pannecé à Teillé. Nous écoutons pendant quelques instants. Aucun bruit ne se fait entendre. Nous franchissons le fossé et nous nous apprêtons à parcourir, sur la chaussée, une vingtaine de mètres afin de passer une barrière et de continuer notre chemin à travers champs.

C'est alors que surgit, au tournant de la route, monté sur des bicyclettes, un groupe important d'Allemands. Ils sont une cinquantaine et portent leurs fusils en bandoulière. Nous ne les avons pas entendus venir. Mon sang se glace et je crois fermement que, cette fois, nous sommes tous les trois perdus. Les ennemis ont vu notre accoutrement et nos mitraillettes: le repli est impossible et aucune grâce ne nous sera faite. Alors je dis à mes deux jeunes amis: « On va payer de notre peau ! Faites feu à volonté ! Et fuyez ensuite chacun de votre côté ».

Les Allemands ont dû un .instant croire que nous nous rendons. Je revois encore les premiers du groupe mettre lentement pied à terre alors qu'ils ne sont guère qu'à cinq mètres de nous. Alors nous tirons dans le tas et, tous les trois, nous déchargeons nos mitraillettes. De la part des adversaires aucune riposte immédiate n'est possible. Je vois, en l'espace d'un éclair, tomber des hommes en vert. J'entends encore les hurlements. Selon le témoignage ultérieur de la gendarmerie française nous aurions fait plusieurs morts.

Je vois le petit Mauras sauter la haie de droite par rapport à la direction suivie par le groupe ennemi et disparaître dans un bois. Il est, me semble-t-il, sauvé, encore que je n'en sois pas sûr.

Je fuis par la gauche et je parviens, en un quart de seconde, à sauter la barrière fermant l'entrée d'un champ. J'ai l’impression que Pierre Rialland m'a suivi. Les Allemands ouvrent le feu dans ma direction. Je sens une légère brûlure au-dessus de l'œil droit: une balle vient de me frôler le front. Une seconde plus tard une douleur au genou droit me fait pousser un cri. Cette fois je suis touché. Je m'affaisse dans les hautes herbes tandis que derrière moi la fusillade continue de faire rage. J'avise à quelque distance un ruisseau asséché que bordent des roseaux et des saules. Je m'y traîne et je me dissimule dans les hautes herbes et sous les racines de l'un des arbres.

Les ennemis présument que je me suis caché sous les Javelles dressées dans un champ voisin. A dix mètres de moi ils installent un fusil mitrailleur et vont, pendant près d'une demi-heure, tirer sur les gerbes de blé.

Durant les brefs instants où s'arrête la fusillade j'entends des cris sur la route.

Vers seize heures trente des véhicules motorisés se sont approchés, ont stationné quelque temps et sont repartis. C'est alors le silence. On est venu enlever les blessés et les morts et le reste de la colonne s'est éloigné.

C'est seulement vers dix-neuf heures que j'ose quitter ma cachette. Mon genou me fait horriblement souffrir. Je me traîne littéralement et j'ai dû mettre plus d'une heure pour parcourir moins d'un kilomètre. Il est environ vingt heures lorsque je parviens à une ferme dont j'ignore le nom. Un homme que je n'ai jamais revu se borne à me dire: « Ne vous montrez pas.; partez ! Ils sont ici... ». Je m'éloigne. Je reste une heure couché dans un fourré.

La nuit étant tombée, je décide de retourner à La Barrrère. Il est vingt-trois heures lorsque j'y parviens. Avant de cogner à la porte, j'entends, dans la cuisine, la voix du petit Mauras. Il a donc pu échapper à la fusillade ! La famille CouIon s'empresse autour de moi. Ils envisagent de me garder chez eux et d'appeler un médecin. Je m'y refuse, leur faisant observer que le fait d'héberger un homme dont le genou est .atteint par une balle leur fait courir un immense risque. Je me rends donc à La Charraie après avoir demandé à Mauras d'avertir Louis Gasnier.

Mauras n’a aucune nouvelle de Pierre Rialland. Je suis profondément angoissé car je présume que s'il avait pu sortir sain et sauf de cette aventure il se serait, dès la tombée de la nuit, rendu à La Boraire ou à La Charraie.

Il est environ quatre heures du matin lorsque le Dr Gilard dont j'ai précédemment parlé, alerté par les Gasnier, vient me voir au moulin. Il examine ma blessure et se montre relativement optimiste: ce n'est pas, dit-il, d'une extrême gravité, encore que si les circonstances étaient autres une hospitalisation et une longue immobilisation du membre s'imposerait. Il se borne, pour l'instant, à me faire une piqûre et il me dit qu'il reviendra. Je souffre le martyre car la rotule est atteinte.

5 Août 1944.

C'est seulement au lever du jour que j'ai appris l'affreuse réalité: Pierre Rialland a été tué et les Allemands ont laissé son corps mutilé au bord de la route, à quelques mètres de la barrière du champ.

Le cadavre vient d'être découvert par la petite Julia Pinson, la nièce des Gasnier, qui ce matin s'est rendue sur les lieux de la fusillade. Personne n'avait osé hier soir, s'aventurer dans ces parages.

Le Maire de Teillé a lui-même pris possession du corps et a prévenu les malheureux parents.

J'essaie de m'expliquer ce qui s'est passé. Je me souviens avoir vu Pierre s'apprêter à sauter, en même temps que moi, dans le champ voisin de la route. Puis la fusillade m'a empêché de me détourner. Peut-être a-t-il été atteint avant de franchir la clôture. Il se peut aussi qu'il ait insuffisamment pris son .élan et qu'il se soit empêtré dans la haie. L'ennemi s'est en tout cas, acharné contre lui car les blessures sont multiples.

J'ai pleuré la mort de ce garçon de vingt-deux ans qui, près de moi, a couru tant de risques et participé à tant, de coups durs. Vingt années plus tard je revois ce franc regard dans lequel j'ai souvent lu la joie de se donner à la plus exaltante des causes en même temps que la virile résolution d'aller jusqu'au bout de l'œuvre entreprise.. Il a clairement su que la mort est nécessaire aux refloraisons de la vie et qu'il faut, pour la résurrection d'un peuple, d'humbles et innombrables sacrifices.

Le lendemain, pendant qu'une foule bouleversée priait autour de son cercueil dans l'église de Joué, les blindés libérateurs du général Patton, venant de Châteaubriant, déferlaient en direction de Nantes. Je fais naturellement le rapprochement entre ce sacrifice et cette fracassante approche des premiers signes de la victoire.

6 Août 1944.

Gasnier est venu au moulin en compagnie du Dr Gilard. Ils me confirment la nouvelle : c'est la Libération !

Quelques blindés de reconnaissance se sont arrêtés à Riaillé. Les militaires américains se sont adressés aux gendarmes et ont demandé Yacco. Les gendarmes les ont conduit au Bulot. Je quitte le moulin. Je traîne la jambe mais je ressens à peine ma douleur.

Une jeep stationne devant la ferme. Deux ou trois Américains sont là, accompagnés du sympathique Rainteau. Nous nous embrassons. « Montez tout de suite en voiture, me disent les soldats alliés, et venez au P.C. du général Patton ». Je m'exécute. Nous arrivons dans un champ près de Pouancé, où quelques tentes sont dressées. Un colonel me reçoit et me demande un certain nombre d'indications sur l'état de la région. Puis il m'enjoint de me mettre en œuvre afin de faire des prisonniers, d'obtenir d'eux le plus grand n'ombre possible de renseignements et de les conduire au P.C.

Je m'installe alors à Riaillé. Après avoir embrassé les miens, j'envoie mes agents de liaison de demander aux groupes dispersés de me rejoindre.

Dans la soirée nous serons environ soixante, Maurice Guimbal et Constant Aubry sont arrivés accompagnés de Noblet. J'organise le cantonnement. Le boucher, M. Moreau, met à ma disposition son hangar afin d'y installer la cantine. Ma femme, ma belle-mère et Mme Rainteau s'occupent de la cuisine.

Des habitants du village de Trans me préviennent que trois aviateurs allemands sont venus se réfugier chez eux et déclarent vouloir se rendre. Aubry, dans une jeep, va les chercher. Je les conduis au général Patton. Le même jour des hommes de mon groupe, patrouillent en jeep à travers la campagne, arrêtent six fantassins vert-de-gris que je mène également au P.C. du général.

7 Août 1944.

Les groupes continuent d'arriver à Riaillé.

Au cours de la nuit, notre nombre a dépassé quatre-vingt. Le ravitaillement me préoccupe.

Dans la journée Philippe Ragueneau m'appelle à Saint-Mars-la-laille. Je l'y rencontre accompagné de Chambard de Lauwe, Lieutenant-Colonel Félix, qui se présente alors comme départemental F.F.I. et qui sera plus tard appelé à commander le secteur Nord de la poche de Saint-Nazaire.

Je leur rends compte de l'exécution des missions qui m'ont été confiées et notamment la réorganisation des groupes. Ils m'invitent à poursuivre..

8-11 Août 1944.

Le Lieutenant-colonel Félix, Philippe Ragueneau et Paul Cyr constituent un état-major à Châteaubriant. Le lendemain, les alliés effectuent un parachutage sur le champ de courses.

Tous mes groupes sont alors rassemblés et une compagnie entière est constituée. Les armes sont celles que nous avons sauvées du Maquis, ainsi qu'une part du parachutage de Châteaubriant.

Félix m'appelle à Châteaubriant et m'intime l'ordre de conduire à Saint-Mars-Ia-Jaille les effectifs que j'ai réunis. Ces derniers sont alors intégrés dans un bataillon où vont également figurer les hommes appartenant au secteur d'Ancenis. Le premier bataillon F.F.I. du département va être appelé à combattre aux côtés des armées alliées, sous les ordres du commandant Cochet. L'obscur travail accompli depuis les premières formations des groupes clandestins a donc porté un fruit définitif.

12 Août 1944.

Nantes est libérée ! Nous sommes mitraillettes sur le dos au garde à vous devant le monument aux morts de la première guerre mondiale. Au sacrifice de nos aînés nous associons celui de nos frères qui, quelles que soient leurs idéologies, ont expiré au cours de la lutte libératrice.

Pendant que retentit la sonnerie aux Morts, je pense à ceux qui sont tombés dans la forêt de Saffré ou qui, face au peloton d'exécution, ont crânement versé leur sang, aux déportés qui ont déjà succombé ou qui attendent encore que s’ouvrent les portes de leur enfer, aux survivants qui vont, jusqu’à leur dernier jour, garder dans leur chair les stigmates de ces cinq années ténébreuses.

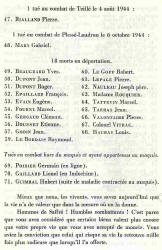

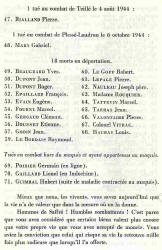

Qu'il me soit permis, ô mes morts, de vous nommer l'un après l'autre pieusement en un mémento à la fois douloureux et glorieux.

|

|

|

| Liste des victimes de Saffré 1/2 | Lettre Pierre Lepage écrite en prison | Liste des victimes de

Saffré 2/2

|

0 mes morts aujourd'hui entrés dans le repos et transfigurés, de toutes mes forces je vous demande de veiller perpétuellement sur nous tous qui sommes ici, debout devant ces tables mémoriales.

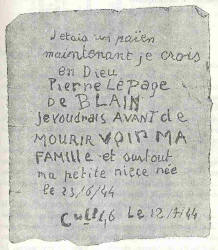

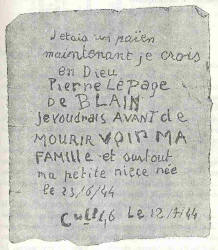

Le 12 juillet 1944, détenu à la prison du « Pré-Pigeon» à Angers, l'un des maquisards de Saffré, écrivait de son sang ce document. Il devait mourir quelque temps plus tard. Il s'appelait: Pierre LEPAGE, de Blain :

Afin que nous sachions désormais travailler à l'instauration d'une paix fondée sur la liberté et la justice ! Le colonel Rémy, est parmi nous. Il me serre la main et m'embrasse. Jean Marin est également présent et prononce un discours exaltant.

La cérémonie achevée, je fais incursion à mon domicile de l'avenue du Bocage, abandonné depuis deux ans. Il me faudra réparer la porte que la gestapo a défoncée. A l'intérieur le désordre est indescriptible. J'ai ouvert les fenêtres: ça sentait le renfermé.

Plus de vingt années sont écoulées, depuis les faits que relate ce journal.

Au cours de cet automne 1965, alors que des bruits de guerre se font entendre sur le monde, je suis plus que jamais convaincu que notre Insurrection n’a pas été vaine puisque nous avons contribué à restituer à la France son vrai visage : celui d'une nation qui n’accepte pas la servitude et dont les fils sont toujours prêts à défendre les éternelles valeurs qui font la grandeur de l'humanité.

J'ai apporté à ce combat les modestes moyens dont je disposaIs. Je n'étais qu'un soldat de deuxième classe. J'ai fait ce que j'ai pu. Plus exactement j'ai obéi aux impératifs de ma conscience et aux ordres des chefs qui, institués par le gouvernement de la France Libre, ont surgi sur ma route.

Aux termes d'une citation datée de septembre 1944, le général de Corps d'Armée Kœnig, commandant en chef des F.F.I. a bien voulu dire que mon activité est devenue « légendaire » dans le département. Que l'on n'imagine pas que j'aie, d'une façon quelconque, chercher à jouer un personnage.

|

Attestation de Philippe Ragueneau alias Erard |

Je n'ai pas forcé le destin. Tout ce qui s'est passé, on l'a vu, n'a été que la conséquence d'un enchaînement de faits. Il est vrai qu'avec ma tête carrée de Celte j'ai sillonné de jour et de nuit les routes et chemins creux de ce coin de Bretagne qui s'étend du pays de Châteaubriant à la Loire, des landes du Morbihan aux bocages voisins .de l'Anjou. Il est vrai que je suis allé de ferme en ferme, couchant dans la paille et mangeant comme un mendiant, sur un coin de table, la nourriture que l'on m'offrait, si généreusement; soit que je fuyais, soit que j'obéissais aux ordres et circulant à travers champs et bois. Il est vrai que l'on chuchotait mon surnom dans les bistrots des villages et dans les maisons paysannes. Il est vrai aussi que j'étais à la fois partout et nulle part.

Mais ce qui est plus vrai encore, c'est que les jeunes hommes que j'ai recrutés et que j'ai conduits m'ont considéré comme l'un d'entre eux. Nous étions de la même race et nous parlions le même langage. Le destin a voulu que j'apparaisse à leurs yeux comme l'organisateur de la guérilla menée à travers la contrée qui leur était familière. Sans doute avons-nous ensemble connu de douloureux échecs. Beaucoup sont tombés à nos côtés, comme dans toute guerre, transpercés par les balles ennemies. D'autres ne sont pas revenus de l'enfer concentrationnaire. Le maquis que nous avions créé sur l'ordre de nos chefs légitimes a été dispersé.

Mais dans cette immense bataille menée de l'Atlantique à l’Asie, de la Scandinavie aux rives méditerranéennes, le plus humble des gestes, le plus obscur des sacrifices a contribué à la victoire finale. J'ai la conviction que le Maître de l'Histoire n'a laissé sombrer dans le néant ni la course angoissée des agents de liaison, ni le fraternel accueil que tant de gens ont fait aux évadés et traqués, ni la fuite à travers bois des maquisards dispersés, ni le dernier râle des mourants... Je crois fermement que toutes ces choses ont servi et servent encore à la restauration de la terre des hommes.

Ce récit, cher lecteur, vous apporte des faits que j'ai vécus depuis l'arrivée des Allemands en 1940 et leur départ de cette ville, le 12 août 1944, jour de la Libération.

Je ne suis plus un clandestin.

NOUS NE SOMMES PLUS « DES SOLDATS DE L’OMBRE »

***