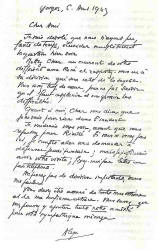

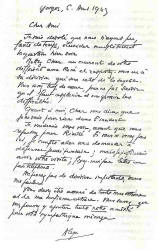

Lettre du général Audibert

1943

Je ne veux pas laisser sous silence un événement qui m'est strictement personnel et qui se situe au début de cette année 1943. Je le raconte parce que je suis convaincu que d'autres Résistants ont vécu, à ce sujet, les mêmes difficultés que moi.

Jusqu'alors j'ai caché à mon épouse la plupart de mes activités. Elle m'a seulement vu occupé aux fausses cartes. Elle ne sait rien de plus. Mes absences sont imputées à won métier de chauffeur de taxi. Mais le moment est venu où le prétexte paraît avoir trop bon dos. Je disparais des journées entières, alors que ma présence n'est signalée à aucune station. La modicité des ressources que j'apporte à la maison ne permet pas de justifier mes éloignements répétés par des courses de longue durée. Il m'arrive parfois de découcher, ce qui, à l'époque, en raison du couvre-feu, ne doit pas arriver à un chauffeur sérieux. Je me souviens, à ce propos, d'avoir été, une fois au moins, ramassé par la patrouille; on m'a conduit à la Kommandantur et j'ai dû passer la nuit debout, le visage au mur : le lendemain matin, j'ai ciré je ne sais combien de bottes et on m'a relâché à six heures.

Or, à tort ou à raison, il m'apparaît alors impossible de révéler à ma femme la voie sur laquelle je me suis engagé.

Elle se fâche et m'annonce un jour qu'elle a pris rendez-vous chez un avocat afin de demander la séparation de corps. Nombreux sont les membres du Barreau que je connais pour les transporter, avec mon gazogène, de Nantes à la Cour d'Appel de Rennes. Or mon épouse accepte de me faire connaître le nom de l'avocat qu'elle va consulter. Elle m'autorise à l'accompagner. Cet avocat a une haute conception de sa mission. Il cherche essentiellement à aplanir les difficultés apparentes qui nous divisent. Peut-être même a-t-il, à travers les quelques mots que je lui ai dit, aperçu la réalité. Quoi qu'il en soit, il nous renvoie aimablement après nous avoir donné de sages conseils.

Sorti de chez l'avocat, je me décide à tout avouer. En bloc, je dis à ma femme tout ce que je fais depuis deux ans et je lui laisse entrevoir ce qui nous attend. Elle pousse un soupir de soulagement, préférant l'angoisse permanente dans laquelle elle va maintenant se trouver plongée au soupçon qui la minait depuis des mois. Désormais elle sera une auxiliaire précieuse et m'assistera avec un dévouement inégalable. Je fais la même révélation à ma belle-mère, veuve d'un volontaire de la guerre 1914-18, qui habite sous notre toit. C'est une femme au grand caractère. J'aurai, par la suite, l'occasion de dire qu'elle m'a souvent été d'un précieux secours.

C'est durant les premiers mois de cette année que les militants syndicalistes vont entrer dans l'action clandestine. Il faut notamment citer, pour la C.F.T.C., Yves Bodlguel qui mourra en déportation, et, pour la C.G.T., Gabriel Goudy. J'aurai quelques rapports avec ce dernier, ainsi d'ailleurs qu'avec Jean-Baptiste Daviais, président de la Fédération des Amicales Laïques, et ce, par l'intermédiaire du Dr Dupé.

Mai 1943.

Jusqu'à ce mois, obéissant toujours aux ordres de Pol, je continue à m'occuper activement des fausses cartes et à acheminer les réfractaires vers les maquis du sud. Je transmets à Pol, par l'intermédiaire du jeune agent de liaison, tous les renseignements utiles que je peux recueillir ou ceux que m'ont transmis les hommes de mon groupe.

Quand j'ai un moment je fais rouler mon taxi. Cela devient horriblement monotone. On voudrait faire davantage contre cet occupant de plus en plus avide, écrasant et insolent. On voudrait venger les morts que l'on commence à ne plus pouvoir compter, surtout ceux près desquels on a un peu travaillé: Marin Poirier d'abord, puis Jost et Fourny fusillés parmi les Otages.

Mais Pol nous interdit toujours les actions spectaculaires. Il faut donc obéir et attendre. Or à partir de mai 1943, les choses vont prendre un nouvel aspect. Pol, pour une raison que j'ignore, cesse de se manifester. Par contre, je reçois la visite d'un nouveau chef : Gérard qui, à partir de juin, se nommera Christophe.

Gérard a logé chez moi et y est resté environ deux jours. Je ne sais à peu près rien de lui; il a moins de trente ans; il est chargé de cours à la Sorbonne. Durant son séjour il prend contact avec Charbonnier. Nous lui rendons compte de ce qui, jusqu’ici, a été fait.

Lors de son départ il me donne instruction de me rendre le surlendemain à Paris et de me présenter dans un magasin de droguerie de la rue Vaugirard. Il me remet le fragment d'un carton déchiré sur lequel figurent quelques mots anodins et que j'aurai à présenter au propriétaire de cette droguerie. Il me recommande de dire, en entrant dans le magasin: « je désire voir M. Jean ».

Au jour indiqué je prends donc le train pour Paris et, dès mon arrivée à Montparnasse, je me rends au magasin qui m'a été désigné. Le droguiste me demande ce que je désire. Je réponds en prononçant la phrase rituelle. Il me prie d'attendre en m'indiquant qu'il va voir s'il est à son bureau. Il revient une minute plus tard et me demande si j'ai quelque chose à lui remettre. Je lui présente alors mon bout de carton. Il est possesseur de l'autre fragment du même document. Il rajuste les deux morceaux et constate qu'ils correspondent. Il me prie alors de me rendre rue Denfert-Rochereau dans un immeuble dont j'ai oublié le numéro et de sonner à la porte d'un dentiste. Il me remet un autre morceau de carton dont l'un des bords est savamment découpé.

Je trouve sans peine le cabinet dentaire, installé à l'un des étages d'une maison cossue, une femme d'une quarantaine d'années, élégamment vêtue, vient m'ouvrir et je lui remets le carton découpé. Elle m'introduit dans un salon où je demeure seul pendant un temps relativement long. Je n'entends aucun bruit. Vraisemblablement ce dentiste arrache peu de dents! Au bout de trois quarts d'heure j'entends, dans le corridor, des pas virils. La porte s'ouvre. Un homme apparaît, grand et fort, grisonnant, âgé de cinquante ans environ. Il se présente : colonel Alma, chef de l'Armée Secrète à Paris. Nous nous serrons longuement la main. Nous parlons pendant un peu plus d'une demi-heure. L'essentiel des instructions qu'Alma me donne tient en quelques mots :

« Vous devez organiser, dans l'ouest, l'Armée Secrète. Votre premier soin doit être de trouver un militaire de carrière, de préférence un général, afin, d'en prendre la tête. Lorsque vous aurez trouvé ce chef vous me l'amènerez ». Je réponds que l'ordre sera exécuté et nous nous séparons. Le soir même je rentre à Nantes et, dès le lendemain matin, je rends compte de mon bref voyage au commandant Charbonnier.

Juin 1943.

Nous avons, Charbonnier et moi, longuement discuté sur le choix du chef de la future Armée Secrète Les généraux disponibles ne courent pas les rues. Et puis, par l'effet des équivoques créées par Pétain, les officiers supérieurs alors prêts à prendre la tête d'une bande de réfractaires sont rarissimes.

Une idée m'est venue: le général Audibert. C'est déjà un vieillard: il est âgé d'environ soixante-dix ans. Mais je sais qu'il a une volonté de fer et qu'il considère lui aussi que si la France a perdu une bataille elle n'a pas, pour autant, perdu la guerre. Son passé est d'ailleurs le témoignage de sa valeur. Après avoir été professeur de tactique à l'Ecole Supérieure de Cavalerie de Saumur, il est; en 1914, membre de l'état-major de Foch. Chef de bataillon, en 1918, une grave blessure l'atteint alors qu'il combat en Belgique. Après l'Armistice, il est affecté à l'Etat-major Général. C'est alors qu’il affirme des opinions que l'on peut qualifier de prophétiques : il, considère que l'Allemagne vaincue sera, vingt ans plus tard, en mesure de refaire la guerre. En fonction de cette idée il propose un projet de réforme de l'armée. En 1936, il se trouve à la tête de la division de réserve de Nantes et c'est à ce titre qu'il combat, en juin 1940, sur la Meuse.

J'entretiens, depuis longtemps, quelques rapports avec lui puisqu'en Allemagne vers 1925, alors qu'il était colonel, il fut le parrain de confirmation de mon épouse laquelle accompagnait alors son père. Ce dernier, en sa qualité d'inspecteur des chemins de fer, se trouvait affecté dans la zone d'occupation.

Par ailleurs, ces temps derniers, j'ai conduit à sa propriété. de Loiselinière en la commune de Gorges des clients désireux de lui acheter une ou deux barriques de son Muscadet. A cette occasion j'ai deviné son désir de continuer à servir.

Ainsi donc, nous décidons, Charbonnier et moi, d'aller solliciter Audibert. Toutefois, nous considérons qu'il est imprudent de s'y rendre avec mon taxi. Le gazogène noir peut finir par être repéré et il importe qu'on ne me voie pas stationner aux alentours du domicile de celui qui va être appelé à assumer la plus dangereuse des missions. Nous décidons alors de prier Gautier, propriétaire des cars verts de Couëron, de nous conduire. Gautier est un homme très sur: nous avons fait sa connaissance par l'intermédiaire de Pelletier, notre imprimeur de la rue Pitre-Chevalier.

C'est un soir, entre dix-huit et dix-neuf heures, que nous arrivons à Loiselinière. Le général nous fait goûter son vin et, très brièvement, je lui dis l'objet de notre visite. Je lui relate ma rencontre avec Alma. Je le prie enfin d'être le chef de l'Armée Secrète de l'Ouest. Il écoute sans interrompre, son visage ne manifeste ni surprise, ni inquiétude. Il ne tergiverse pas un instant. Il accepte. Nous convenons, pour finir, que, le surlendemain, nous rencontrerons à Paris le colonel Alma.

|

Lettre du général Audibert

|

Au jour fixé, je prends le train du matin en compagnie du général lequel a, durant la nuit précédente, couché à mon domicile. Pour éviter que mon épouse soit seule durant notre absence, Mme Audibert a la gentillesse de l'inviter à Loiselinière. Nous avons poussé la prudence jusqu'à emporter une valise pleine de viande: si nous sommes arrêtés en route nous serons pris pour de vulgaires trafiquants de marché noir.

Le même scénario s'est déroulé rue Denfert-Rochereau. La même femme est venue nous ouvrir et nous a introduit dans le salon vide où, sans entendre aucun bruit extérieur, nous avons attendu pendant près d'une heure. Puis Alma est venu. Il prend acte de notre décision et nous informe que la nomination du général Audibert va être immédiatement transmise à Londres. Il précise que l'autorité du nouveau chef de l'Armée Secrète s'étendra sur huit départements de l'Ouest qui, dans les cadres prévus pour l'insurrection nationale, représentent les régions Ml et M2 ; la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-du-Nord, le Finistère, le Morbihan, la Loire-Inférieure, la Vendée et le Maine-et-Loire. Il confère au général son nom de guerre: Bertrand. Prénom évocateur, puisqu'il est celui de Duguesclin, le Breton qui, voici cinq siècles, s'est, comme nous, refusé à une occupation. En nous congédiant, Alma dit à"Audibert, qu'il recevra, sans tarder, les consignes.

Derniers jours de juin 1943.

Gérard revient à Nantes et je l'héberge pendant un jour et demi. Il m'annonce que désormais il se nomme Christophe. Il m'intime l'ordre de ne plus acheminer les réfractaires vers le Vercors ou le Centre de la France. Il y a lieu, à partir de ce jour, de constituer des groupes sur le territoire même du département de Loire- Inférieure.

Chaque groupe doit correspondre à une localité. Il ne doit pas dépasser vingt hommes. Il est subdivisé en sous-groupes de cinq. Les membres du sous-groupe doivent se connaître entre eux. Un chef doit être placé à la tête du groupe.

Par ailleurs, il me prie de rechercher dans le Morbihan et particulièrement dans les régions de Baud, et de Malestroit des terrains propices aux parachutages et des lieux destinés à recevoir des concentrations de groupes de réfractaires.

Je promets de me mettre immédiatement à l'œuvre.

5 Juillet 1943.

Cette date est mémorable, car c'est aujourd'hui que, selon les ordres de Gérard devenu Christophe, je vais jeter les bases du maquis de Loire-Inférieure.

Les choses se sont passées très simplement. Pour organiser l'embryon d'un maquis il faut une ferme relativement isolée et assez vaste. Il est, par ailleurs, nécessaire que cette ferme soit située dans le ressort, d'une brigade de gendarmerie absolument sûre.

Avant de faire un choix quelconque, je vais consulter le gendarme Rainteau de la brigade de Riaillé. Depuis déjà plusieurs mois, ma femme, ma fille et ma belle-mère sont réfugiées dans ce bourg.

J'ai considéré qu'en raison de mes activités de plus en plus dangereuses il était plus prudent de les éloigner de Nantes. Or à l'occasion de mes visites à Riaillé j’ai fait la connaissance de ce gendarme qui a une quarantaine d'années et dont le dévouement et le mépris du risque seront toujours exemplaires. Au cours de ce journal, j’en reparlerai souvent.

Rainteau me suggère de chercher un lieu de repaire dans le canton de Nort-sur-Erdre. Les gendarmes de cette localité sont, me dit-il, des patriotes éprouvés. Il ne se trompe pas. J'aurai, par la suite, maintes fois, l'occasion d'apprécier le courage et la discrétion de l'adjudant Leimeur, des gendarmes Pedron, Boiteau et Le Neveu. Tous sont aujourd'hui en retraite, à l'exception de Le Neveu qui commande une brigade aux environs des Sables-d'Olonne. Je me rends donc à Nort et, sans hésiter, je me présente et fais part de mon projet~ à l'adjudant Le Meur. Celui-ci me conseille immédiatement de me rendre à quelques kilomètres de là, sur le territoire de la commune des Touches, au lieu-dit « La Maison Rouge », à une ferme tenue par un certain Pierre Martin.

Après avoir parcouru quelques mauvaises voies vicinales je parviens à La Maison Rouge et c'est là que je rencontre, pour la première fois, ce paysan modeste et résolu qui, je n'hésite pas à le dire, est l'un des plus admirables résistants de Loire-Inférieure. Je trouve un homme d'environ quarante-cinq ans, calme et râblé. Il dirige une exploitation dont les bâtiments sont vastes et peuvent – je m'en suis aperçu dès le premier coup d'œil - abriter un nombre important de réfractaires.

Quand je lui dis le motif de ma visite et que je lui demande s'il consent à recevoir éventuellement une certaine quantité de maquisards, il répond avec flegme qu'il est prêt à le faire. Il ajoute qu'il a déjà recueilli un premier réfractaire, Claude Gonord, domicilié à Nantes, récemment démobilisé d'un camp de jeunesse et appelé au S.T.O. J'apprends cette nouvelle avec plaisir car le nom de Claude Gonord m'a déjà été suggéré par le docteur Renoux de la rue de Coulmiers, comme étant un garçon susceptible de devenir un combattant valable. Il a une vingtaine d'années. Je sais déjà qu'engagé en juillet 1941 au 20e R.C.A. il est, après sa démobilisation, entré au bureau des Renseignements.

Nous avons alors un entretien à trois. Il est convenu que Claude Gonord, dont la résolution de servir est incontestable, instruira et animera le groupe futur.

En quittant Pierre Martin, après avoir bu un coup de cidre, j'ai l'impression qu'un grand pas vient d'être accompli.

7 Juillet 1943.

Il apparaît impossible de laisser plus longtemps l'aviateur américain dans sa cachette de Saint-Colombin. Le Général Audibert que j'avais averti de sa présence exprime le désir de l'héberger dans sa propriété de Loiselinière à Gorges. J'ai attiré son attention sur l'imprudence d'une telle décision qui m'apparaît comme inspirée par la témérité: Il serait catastrophique que le chef de la nouvelle Armée Secrète fût déjà arrêté. Mais le vieux soldat ne cède pas: La charge dont il est investi l'oblige dit-il à donner l'exemple.

Je me rends donc à Saint-Colombin au volant de mon gazogène. Je suis accompagné de Ligonday et du boulanger Dupont. Ligonday me dirige vers une ferme. Là nous trouvons un paysan qui nous dit avoir pris soin de l'aviateur. Ile nourrit depuis trois jours et lui a remis des vêtements civils. Dans un champ de genêts, voisin de la ferme, nous rencontrons un grand diable très décontracté qui ne semble pas très affecté par la situation présente. Il se nomme William Wetzel.

Nous l'embarquons dans le taxi et nous prenons la direction de Gorges. Traversant ce village nous rencontrons des. Allemands. William Wetzel, qui, pour l" première fois, aperçoit des uniformes vert-de-gris nous tient, en sa langue maternelle, un propos que je traduis ainsi: « Ces vaches on les aura ».

Le général Audibert accueille notre aviateur et le cache dans une dépendance de sa maison. Nous convenons, avant de nous quitter, qu'en cas d'alerte il nous téléphonera en ces termes : « Il est temps que vous veniez prendre votre colis, car il va s'avarier ». Vraiment nous jouons bien notre rôle de trafiquants de marché noir.

11 Juillet 1943.

La présence de l'Américain chez Audibert a transpiré. Le général m'a téléphoné: « Le colis s'avarie... ». Je préviens Ligonday et sans plus tarder j'ai mis mon taxi en route. Je suis accompagné de Ligonday lequel depuis déjà quelques jours héberge chez lui l'autre aviateur Ralph Mekée, recueilli à La Montagne. Dupont est, lui aussi, de l'expédition. Ma femme qui, pour quelques jours est revenue à Nantes a tenu à nous accompagner voulant, autant qu'elle le peut, participer à mes risques. J'ai tout à fait l'air de ce que je suis : un innocent chauffeur de taxi conduisant d'inoffensifs clients. Au retour, l’Américain disparaîtra parmi tout ce monde.

Le Général Audibert nous explique que des indiscrétions ont été commises et qu'il a préféré nous alerter en toute hypothèse, le séjour de Wetzel à Loiselinière devait être assez bref: juste le temps de trouver le moyen de l'acheminer vers l'Angleterre.

Lettre de remerciements de Eisenhower

Après avoir trinqué, nous nous remettons en route pour Nantes. Un instant nous avons hésité. Faut-il franchir la Loire au Pont de Pirmil ou, au contraire, plus loin en avant par le bac d'Indret à Basse-Indre ? Nous optons pour la première solution ce qui va nous valoir une émotion peu banale.

Nous trouvons, en effet, à l'entrée du pont de Pirmil un barrage formé par trois feldgendarmes et deux gendarmes français. Ils arrêtent les voitures et contrôlent les identités. Nous avons, il est vrai, pris nos précautions en ce qui concerne William Wetzel : nous lui avons remis une fausse carte d'identité sur laquelle figure un état civil parfaitement français; au surplus, il est, une fois pour toutes, convenu qu'il est sourd-muet. Néanmoins nous savons que nos manœuvres sont mauvaises et risquent d'être déjouées : ce bougre de Wetzel a vraiment une tête d'Américain et, par ailleurs, cet athlète est habillé le complet d'un courtaud. Malheureusement nous sommes trop engagés : il faut affronter le barrage.

Je ne sais pas si l'on s'aperçoit que je tremble en voyant s'approcher de mon taxi un feldgendarme suivi d’un gendarme français. Mais dans les grandes circonstances les idées viennent avec la rapidité de l’éclair. A mon épouse assise à côté de moi je dis à voix –basse : « Fais la malade ; fais semblant de t’évanouir ». Elle s'exécute, et, il faut bien le dire, joue assez bien son rôle. Le feldgendarme est alors parvenu à, notre hauteur. Ligonday qui est sur la banquette arrière avec Dupont et Wetzel sort sa carte de pharmacien sur laquelle figure la croix rouge et, la tendant à l'Allemand, désigne ma femme : « Urgence, urgence, dit-il... grande malade... opération ».Le gendarme français s'est alors approché et jette sur notre groupe entassé dans la Renault un bref regard. Peut-être a-t-il compris? Je ne le saurai jamais puisque je ne l'ai jamais revu. En tout cas, s'adressant à l'Allemand il répète ce qu’a dit Ligonday : « Malade... opération... urgence ». Finalement le feldgendarme fait un signe et j'embraye sans plus attendre. Nous avons eu chaud !

Nous traversons une partie de la ville et, obliquant par le quai de la Fosse, je conduis Wetzel dans les dépendances de la pharmacie Ligonday où l'attend son camarade Ralph ,Mekee tombé du ciel en même temps que lui. Il est convenu que Ligonday, au moyen d'une filière qu'il a découverte, va diriger les deux hommes vers l'Angleterre:

15 Juillet 1943.

Je me rends chaque jour, à une heure déterminée, au café Rubens. Là, je trouve parfois l'un des frères Van Pée qui vient m'apporter des renseignements.

Or ce jour-là, l'un des Van Pée, très soucieux, vient me dire que la filière ne fonctionne plus et que les deux Américains sont toujours chez Ligonday. Van Pée est accompagné de l'un de ses amis, le Dr Dupé, dont le cabinet de consultations est rue du Calvaire. Ce médecin s'est, depuis quelque temps, joint à notre groupe. Je déclare à Van Pée que je dois me rendre à Paris le 26 juillet et qu'il devra, avant cette date, me dire si Ligonday a pu reconstituer sa filière.

Nous estimons par ailleurs, qu'il est impossible de laisser plus longtemps les deux hommes au domicile de Ligonday. Ce dernier décide de les cacher chez You, domicilié rue Harrouys, dans un immeuble situé face au conservatoire de musique.

25 Juillet 1943.

Je revois Van Pée. La filière de Ligonday est toujours pour le moment brisée. Je dois donc prendre toutes dispositions pour faire filer les aviateurs.

26 Juillet 1943.

Je me rends à Paris par le train du matin avec l'espoir de rentrer dans la nuit. Je passe chez le droguiste de la rue Vaugirard qui, selon les renseignements que j'ai reçus, possède une filière pour l'acheminement des aviateurs. Je l'informe de la présence à Nantes de nos deux Américains et de notre impossibilité de les diriger sur l'Angleterre.

« Qu'ils soient prêts à partir, me répond-t-il, le 31 juillet au soir. Deux gendarmes viendront les chercher. Ils seront porteurs d'un ordre de transfert et leur mettront les menottes. Un compartiment sera réservé dans le train de nuit et ils descendront à la gare du Mans ; De là ils seront conduits vers la filière qui leur permettra de rejoindre les îles Britanniques ». Avant de partir je précise au droguiste l'adresse où se trouvent les deux hommes.

Rentré à Nantes, j'avertis Ligonday et You lequel continue de cacher Wetzel et Mekee en plein cœur de la ville.

Les choses se sont passées comme prévu. Des gendarmes, vrais ou faux, porteurs de pièces signées et revêtues de cachets se sont présentés le 31 chez You et les deux Américains sont partis et ont pris le train comme deux délinquants de droit commun transportés d'une prison à l'autre. Je n'ai pas assisté au départ, mais Ligonday m'a tenu au courant. J'aurai, par la suite, la joie d'apprendre qu'ils sont parvenus sains et saufs de l'autre côté de la Manche.

J'ai dit plus haut que Christophe m'a prescrit de rechercher dans le Morbihan, parmi les forêts qui s'étendent de Redon à Vannes, des lieux susceptibles de recevoir des parachutages et d'héberger des réfractaires.

En vue d'effectuer ces recherches ; j'ai désigné un Jeune homme d'une vingtaine d'années dont j’ignore la profession actuelle, qui demeurait rue de la Marne et répond au pseudonyme de P.O. 9888. Ce garçon avec lequel je suis en contact depuis cinq ou six mois a déjà été envoyé par moi en mission sur les côtes du département. Il a établi des plans de défenses allemandes que j'ai remis soit à Christophe, soit à Alma. P.O. 9888.va donc parcourir les régions sauvages de Baud et de Malestroit, et à l'issue de ses recherches va me remettre un rapport circonstancié des faits que je remets à Christophe (Voir annexe 2.). C'est dans cette région que sera ultérieurement créé le Maquis de Saint-Marcel.

Vers cette même époque, je me suis assuré les services en qualité d'agent de liaison d'un garçon d'un grand, courage : Michel Guiriec. Il a dix-neuf ans. Antérieurement à l'occupation il était scout. C'est un chrétien convaincu et militant. Il me rend d’immenses services

1er Août 1943.

La désignation du général Audibert en qualité de chef de l'Armée Secrète pour les départements de l'Ouest est officialisée. ‘C’est, Pierre Mauge qui l'a reçu dans les jardins du Luxembourg.

Le général me remet de la main à la main le document que je reproduis .ci-dessous :

|

MOUVEMENT LIBÉRATION RÉGION BRETONNE LIBÉRATION BRETAGNE LE CHEF ORDRE N° 1. 1er août 1943

Par accord des différents mouvements patriotiques fondus dans le Comité National de Libération, toutes les organisations de combat sont unifiées par Région. Dans la région bretonne, ou Bretagne, c’est le Mouvement Libération lui même qui est chargé de recueillir les adhésions des formations patriotiques en utilisant toutes les compétences et toutes les bonnes volontés. Le général X... qui signe Bertrand a été investi par le Mouvement de la Libération du commandement de toutes les formations de résistance, de combat, de libération de la région de la Région bretonne. Il prend son commandement à la date du 1er août. Tous ordres émanant de lui devront porter une des deux signatures ci-dessous : La sienne = Bertrand ou celle de son adjoint signant par ordre = Harold.

Notre loi suprême est : Tout pour la France. Notre règle : L'obéissance aux chefs. Vive la France Par ordre : le Commandant de Région.

|

Je dois préciser qu'Harold, l'adjoint que le général Audibert s'est choisi est un certain Erraud; un industriel ferblantier de la chaussée de la Madeleine. Jusqu’au bout il assistera son chef avec le plus grand dévouement.

Cet ordre n° 1 est transmis à tous les chefs de départements. D'autres ordres et instructions sont joints à ce premier document. Il s'agit de pièces qui peuvent servir aux historiens futurs (Voir annexe 3.). Antérieurement, soit le 27 juillet 1943, le général Audibert a adressé à Eraud une lettre dont copie m'a été transmise (Voir annexe 4.).

Désormais les modes d'action sont clairement formulés. Il n'y a plus qu'à agir.

Je me trouve désormais sous les ordres immédiats de Ligonday que le général Audibert a désigné en qualité de chef de l'Armée Secrète pour la région de Bretagne. Ce pharmacien se dépense sans compter. Il abandonne ses bocaux et ses flacons pour courir les routes. Après l'arrestation du général Audibert, il prend donc sa place et ses responsabilités.

C'est durant ce mois d'août 1943 que j'ai contribué à sauver trois aviateurs anglais tombés aux alentours de Nantes. Un mouilleur de mines venant du golfe de Gascogne a été touché par un poste de D.C.A. installé à Chantenay, à l’ouest de Nantes. L'appareil a parcouru quelque distance sans pouvoir reprendre l'altitude. Trois de ses occupants ont sauté en parachute. L'un d'entre eux, atteint d'une fracture d'une jambe, a été fait prisonnier. Un second est découvert au nord de la ville, entre la gare de Saint-Joseph et le pont de la Jonelière par un boulanger qui tirant une voiture à deux roues, livre son pain. Ce commerçant prend le rescapé en charge et le cache pendant quelques heures. Il sait qu'une femme domiciliée rue de Coulmiers, Mme Le Quinio, est un agent de liaison de la résistance. Il l'informe de sa trouvaille. Mme Le Quinio fait conduire l'Anglais à son domicile et en avise mon camarade Trani. Celui-ci me tient au courant. Dans la soirée, je me rends chez Mme Le Quinio. Je trouve le Britannique déjà vêtu d'un costume civil. Je l'emmène à pied à mon domicile, ce qui ne présente guère de difficultés. J'apprends alors qu'il s'agit du sergent Obrart.

|

Remerciements du Commonwealth |

Ce même soir, je reçois encore Trani lequel me dit que le troisième aviateur, est hébergé dans le logement d'un employé des chemins de fer, 92, quai de la Fosse. Il est nécessaire d'aller chercher cet homme. Le transport pose cependant un problème étant donné que pour se rendre du port de Nantes à mon habitation il faut traverser tout le centre de la cité. Je prends néanmoins mon taxi et je passe chez le Dr Dupé. Je lui demande de m'accompagne r: si nous sommes arrêtés en cours de route, je dirai que je suis taxi et que je transporte un malade assisté de son médecin. Dupé est, bien entendu, parfaitement d'accord. Nous parvenons chez le cheminot qui nous raconte que, dans la matinée, alors qu'il travaillait sur les voies aux environs d'Oudon il a trouvé l'aviateur assis au long du ballast.

Nous félicitons cet ouvrier du rail dont je regrette de n'avoir pas retenu le nom. Nous embarquons le Britannique qui se nomme le sergent Jacques Lee.

Les deux, rescapés sont demeurés chez moi pendant une huitaine de jours. A deux ou trois reprises, Erraud est venu les voir et a bavardé avec eux. Il a été convenu qu'en cas d'alerte ils s'enfuiront par le fond de mon jardin et qu'ils franchiront le mur qui me sépare du couvent de la Préservation. Là, ils seront en lieu sûr : où pourraient-ils, en effet, être mieux cachés que dans un monastère qui porte un tel nom ? Mais il n'y a 'pas eu d'alerte.

Le jeune garçon dont j'ai précédemment parlé, et qui continue d'effectuer les liaisons entre Paris et Nantes, connaît la filière qui permet, à partir du Mans, d'évacuer vers l'Angleterre les aviateurs tombés sur notre sol. Toute la difficulté est alors de diriger mes deux hôtes vers Le Mans Or, nous savons que la gare de Nantes est étroitement surveillée par la gestapo.

Je me mets alors en rapports avec un conducteur de locomotives que je sais être un résistant actif, René Nicolas, qui précisément fait habituellement la ligne Nantes-Le Mans. Bien qu'il fasse parti d'un autre réseau, son nom m'a été indiqué par Dupé. Nicolas et moi allons convenir ce qui suit: à une heure fixée, accompagné du jeune agent de liaison, je conduis chez lui, rue du Gué-Robert, les deux aviateurs, après avoir auparavant pris leurs billets à la gare..

Les choses se passent comme prévue. A l'heure convenue Nicolas nous attend chez lui. Il emmène les hommes et le jeune agent de liaison les fait passer par le dépôt des machines et les place dans un compartiment du wagon postal. Arrivés au Mans, Nicolas les achemine encore par le dépôt des machines. ''Quinze jours plus tard ils seront de retour en Angleterre. Je l'ai su postérieurement à la libération par lettres en dates des 10 et 17 avril 1945, émanant du Bureau de Recherche sur l'Aide apportée aux Evadés Alliés (Voir annexes 5, 6, 7.). Je dois d'ailleurs dire que, depuis lors, j'ai reçu à Nantes leur visite.

Septembre 1943.

Le début de septembre est très occupé. Mes agents de liaison ont sillonné les régions de Vannes, d'Auray, d'Hennebont, de Rosporden, de Quimperlé, de Quimper, de Rennes et de Saint-Méen. Ils ont reproduit des plans pris sur les officiers allemands au cours d'une attaque à main armée opérée par un groupe autonome. Ces plans m'ont été adressés et je les ai transmis à Paris par la voie habituelle.

C'est également au début de ce mois que je suis chargé par Christophe de faire établir le plan des installations portuaires de Nantes, ainsi que celui des chantiers de constructions navales. Le travail est fait avec une très grande minutie par des ingénieurs et des agents de maîtrise de ces chantiers avec lesquels Charbonnier a pris contact. Parmi eux se trouvent d'anciens officiers qui ont naguère servi sous ses ordres.

J'ai moi-même remis les plans de la main à la main à Christophe à l'occasion de l'un de ses passages à Nantes qui se situe vers le 5 septembre. Je présume qu'il les a fait transmettre à Londres.

Or les 16 et 23 septembre au soir, volant à très haute altitude, les forteresses américaines ont bombardé notre cité avec une intolérable désinvolture. J'ignore si leur équipage était en possession des plans dont je n'ai été que l'agent de transmission. Mais je sais, comme tout le monde, qu'il s'est agi d'une exécution massive et que tout a été atteint sauf les objectifs qu'il était utile de détruire.

Je tiens à dire, avec vingt-deux années de recul, que ces deux bombardements impliquent de la part de ceux qui les ont effectués un inadmissible mépris des vies humaines. Il est trop aisé de faire la

guerre dans de pareilles conditions ! Ils n’avaient pas le droit d’oublier que dans cette vieille cité dont ils écrasaient le cœur vivait un peuple ami. Quelle que soit la reconnaissance que nous devons, par ailleurs, à l'Amérique, je n'hésite pas à stigmatiser un pareil, raid. Par contre, le 23 au matin, la Royale Air Force a attaqué le port de Nantes. Les équipages ont pris des risques. Ils ont piqué et fait du rase-mottes. Les victimes ont été rares. Les objectifs ont été atteints. Tous les navires accostés aux quais ont été détruits. Il s'est agi, cette fois, d'un authentique acte de guerre et non d'un massacre collectif.

Octobre 1943.

Le centre de Nantes n'est plus qu'un champ de ruines sous lesquelles les volontaires de la Défense Passive retirent des milliers de cadavres.

Nombreux sont mes camarades de combat qui ont quitté la ville. Le Dr Dupé est parti à Riaillé. Je l’imite et je vais, dans cette même commune, sise à cinquante kilomètres de Nantes, rejoindre les miens qui s'y trouvent depuis déjà plusieurs mois.

Ce repli ne nuit pas à mon action qui s'exerce exclusivement à travers les campagnes puisque désormais je dois, avant tout, créer le maquis de Loire-Inférieure. J'ai averti mes chefs de ma nouvelle résidence.

16 octobre 1943.

Au cours de ce même mois d'octobre je suis, par l'intermédiaire de l'agent de liaison, convoqué à

Paris en même temps que le général Audibert. Celui-ci désire que le Dr Dupé nous accompagne. Il lui reconnaît des qualités et désire que des responsabilités lui soient confiées.

La règle du jeu demeure la même: le coup de sonnette à la porte du dentiste de la rue Denfert-Rochereau, l'apparition de la femme élégante, l’attente dans le salon et l'arrivée d'Alma.

Cette fois, Alma ne surgit pas seul. Il est accompagné de trois hommes : Brozen dont le nom de guerre est Legrand, national maquis pour la zone nord : Rebattet; surnommé Cheval, qui exerce les même fonctions pour la zone sud; le troisième me semble, à première vue, avoir une tête de Breton ; cheveux blonds roux, visage osseux, teint pâle avec çà et là quelques taches de rousseur. Il s'agit d'Henri Bouret qui se dissimule sous le pseudonyme de Jean-François. Il n'a pas atteint la trentaine. Il est alors l'agent de liaison de Brozen. Je saurai, par la suite, qu'originaire des Côtes-du-Nord il a été reçu licencié en droit en. 1938 ; par la suite il a été avocat stagiaire au Barreau de Rennes et a commencé la préparation de son doctorat; en 1940, il est pilote d'aviation ; fait prisonnier il s'évade J'aurai bientôt l'occasion de l'apprécier, car en sa qualité d'agent de liaison, il aura fréquemment l'occasion de venir dans l'ouest. Par la suite il deviendra responsable de deux subdivisions de maquis. Il est aujourd'hui préfet; après avoir été, pendant quelques législatures, député M.R.P. des, Côtes-du-Nord.

Au cours de cette rencontre, je suis officiellement désigné en qualité de Départemental Maquis de Loire-Inférieure.

Le Dr Dupé, de son côté, est pourvu du titre de Régional Maquis. Il a donc théoriquement autorité sur les maquis qui se constitueront dans les six départements composant la région bretonne. Bien entendu, cette autorité, ainsi d'ailleurs que la mienne s’exercera sous le contrôle d’Audibert qui demeure, pour cette même région, chef de l'Armée Secrète. Avant de nous séparer Legrand me remet une note dactylographiée contenant un certain nombre d'instructions (Voir annexe 8.).

Suivant les ordres qui m'ont été précédemment donnés et qui viennent de m'être confirmés par Legrand et Cheval je continue à former des groupes dans diverses, localités. Ce travail d'organisation, commencé le 5 juillet chez Pierre Martin, sera pratiquement achevé en décembre :

Le premier groupe, dans l'ordre chronologique en même temps que par son importance dans le déroulement des faits historiques, est celui de la Maison Rouge ; Pierre Martin reçoit désormais tous les réfractaires qui se présentent. Dès la mi-juillet 1943 il Y en a déjà une dizaine. Il les loge dans des fermes voisines, notamment à La Joustière tenue par sa sœur, Mme Leray, dont l'époux est en captivité, et à La Chatellière chez Jaunasse. Le nombre ira croissant de semaine en semaine. A la fin d'octobre le total des réfractaires composant ce groupe sera de vingt-huit. A la veille de la création du maquis de Saffré, c'est-à-dire sept mois plus tard, il sera de quarante et un.

La Maison Rouge demeure le centre de ralliement du groupe. Tous les deux jours, les garçons s'y, rassemblent. La réunion a lieu la .nuit dans une dépendance de la ferme : le cellier, un grenier ou une cave. Claude Gonord parle de la nécessité de constituer un groupe homogène en vue de résister à l'ennemi. Cette année-là, Pierre Martin n'a pas manqué de main-d'œuvre pour sa moisson et ses battages : tout le monde s'est rassemblé et s'est mis au travail.

Ce groupe aura plus tard pour insigne un fanion tricolore, portant sur sa partie blanche un cœur doré sur lequel on avait projeté de broder la devise « Vaincre ou Mourir». Faute de temps la broderie n’a pas été faite.

Le second groupe est installé sur la commune de Rougé, il neuf kilomètres de Châteaubriant. Le chef est Georges Laurent que les Allemands arrêteront et fusilleront à Nantes le 29 juin 1944. Les premiers éléments de ce groupe se fixèrent d'abord dans les fermes situées aux alentours des mines de fer voisines de cette localité. Vers juin 1944 ils émigreront vers la forêt de Teillay où un véritable maquis s'organisera. Ce groupe atteindra la centaine en juin 1944.

Au début de novembre 1943, un troisième groupe est créé à Nort-sur-Erdre. Il est composé de vingt à trente garçons. Son chef, Joseph Nauleau, sera tué lors de l'attaque du Maquis de Saffré.

A Joué-sur-Erdre est constitué par les hommes des Touches un quatrième groupe qui, au départ, sera composé d'une quinzaine de réfractaires, répartis dans plusieurs fermes. Le chef de ce groupe Pierre Rialland, est dans doute de tous ses camarades, mes maquisards, celui dont je garde le souvenir le plus ému. Son ascendance est exemplaire : son père, cultivateur au lieu-dit « La Fortinière des Landes », est parti comme 2° classe à la guerre de 1914-1918; il en est revenu avec le grade de capitaine. Lors de la création du groupe, Pierre est âgé de vingt-deux ans. Il est militant de la J.A.C. En 1942, il a voulu rejoindre les troupes de la France Libre. On l'arrête à Dax et il est, pendant six mois, emprisonné à Bordeaux, au fort du Râ ; mis dans un train de déportés, il parvient à s'évader en Seine-et-Marne. Dès son retour il se met en contact avec moi par l'intermédiaire de Pierre Martin. Il aura pour adjoint Lionel Gaillard, fils d'un banquier de Nantes.

Un cinquième groupe; composé d'une quinzaine d'hommes, est créé à Châteaubriant et réparti dans les fermes des environs. Il est dirigé par Emile Roux, contremaître aux établissements Huard. En fait, ce groupe est rattaché à celui de Rougé et fonctionne sous l'autorité de Georges Laurent.

A Fay et Bouvron existe un sixième groupe d'une trentaine de membres. Son chef est l'horloger Lucien Corgnet qui sera fusillé le 29 juin 1944 à La Bouvardière. Son chef adjoint est le vicaire de Bouvron, l'abbé Ploquin, qui se surnomme Surcouf, sans doute parce qu'il est natif de Trentemoult, au bord de la Loire.

Notre-Dame-des-Landes et Héric ont formé un septième groupe avec, pour chef, Lollichon, directeur de la laiterie coopérative. Rouquier d'Héric est son adjoint. Quelque temps plus tard, l'équipe de Blain créée par le gendarme Marionneau va venir s'y adjoindre. Marionneau est secondé par Giraud et Luneau. A ce groupe viendra, au début de 1944, s'agréger le groupe de la Chevalleraie avec Pierre Freboul et François Macé.

Le huitième groupe est constitué à Riaillé, Saint-Mars-la-Jaille et Belligné. Un étudiant en dentisterie, Henri Mainguy en prend la tête. Il est secondé par Pierre Gorvello un gars des Ardennes, réfugié dans la région depuis 1940.

Les huit groupes qui précèdent sont fixés au nord de la Loire. Un neuvième est formé au sud, c'est celui de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Il a pour chef Pierre Hervé qui est secondé; par sa fiancée. Cette dernière sera déportée ainsi, qu'une partie du groupe. Tels sont les neuf groupes autour desquels vont se réunir les hommes, qui ultérieurement constitueront le maquis de Loire- Inférieure.

Je dois ajouter que j'ai jeté à Pontchâteau, les bases d'un dixième groupe qui, en fait, ne sera pas officialisé. J'ai fait cette tentative en collaboration avec M. Ouisse, un paisible: et honnête quincaillier de Pontchâteau, lui aussi un « père tranquille », trapu et au parler lent qui, dans les mois qui vont suivre, va rendre à la résistance d'éminents services. Le chef pressenti de ce groupe a été le lieutenant Méaude dont je reparlerai au cours des pages ultérieures.

Les hommes composant ces groupes sont dépourvus de tout. Ils n'ont pas d'argent, leur instruction militaire est nulle. Beaucoup sont à peine parvenus à l'adolescence. La plupart n'ont alors d'autre but que de se cacher et d'échapper au travail forcé imposé par l'Allemand. Certains cependant, notamment .les chefs de groupes, sont possédés de l'ardent désir de combattre.

Malheureusement nos armes sont à peu près inexistantes : deux fusils mitrailleurs, cinq mousquetons et cinq pistolets. Les deux fusils mitrailleurs ont été récupérés, lors de la débâcle de 1940, par le père de Pierre Rialland, dans l'étang de Vioreau. Pierre Rialland a transporté l'un, sur sa motocyclette, enveloppé dans des sacs de superphosphate jusqu'à Rougé; L'autre est conservé à Joué-sur-Erdre.

Périodiquement le même Pierre Rialland le porte de la même manière à la Maison Rouge où Claude Gonord, devant tout le groupe rassemblé, procède à une séance d'instruction. Les cinq mousquetons sont répartis comme suit: deux à la Maison Rouge et trois à Rougé. Quant aux pistolets, Je m'en suis attribué un et les quatre autres sont distribués parmi les groupes de Rougé, de la Maison Rouge et de Fay. Ces deux mousquetons et ces cinq pistolets nous avaient précédemment été remis par des personnes qui, malgré les menaces des Allemands, les cachaient à leur domicile.

19 Novembre 1943.

Je reçois à Riaillé la visite de Jean-François accompagné du Colonel Fantassin qui, plus tard, se dénommera Lecourbe. Fantassin, dont j'ignorerai toujours le nom patronymique, est âgé d'une quarantaine d'années. Avant la guerre il a été sous-préfet dans la Drôme j'ai su, plus tard, qu'il a été exécuté à Paris, quelques jours avant l'arrivée de l'armée de la Libération. Il est, pour le moment, chargé d'inspecter les formations clandestines. Il a, dans ce but, été envoyé de Londres par le Général de Gaulle.

Je le conduis, en même temps que Jean-François, à la Maison Rouge et à Rougé, après avoir fait avertir les chefs de groupe par l'agent de liaison, Michel Guiriec, qui désormais se surnomme Yannick.

Nous arrivons à la Maison Rouge vers 21 heures. Une trentaine d'hommes l'attendent au garde-à-vous dans le cellier de Pierre Martin. Il en est de même à Rougé. Fantassin admire cette discipline. Il promet des armes. Je fais observer que l'hiver est déjà venu et que les vêtements sont insuffisants. Un envoi de pull-overs est alors annoncé.

Cette double visite effectuée, nous revenons à Riaillé. Jean-François et Fantassin couchent chez le gendarme Rainteau, dans les locaux de la brigade. Il est à souligner que Rainteau qui est marié et père de quatre enfants en bas âge n'a pas hésité à courir ce risque.

20 Novembre 1943.

Fantassin et Jean-François déjeunent chez moi.

Pendant notre repas, la gestapo passe à Riaillé et s'arrête à la gendarmerie. Elle demande au chef de brigade s'il n'a rien constaté d’anormal. Subrepticement le gendarme Rainteau vient jusque chez moi et nous informe de l'indésirable visite. Il demande à mes hôtes de ne pas sortir avant nouvel ordre.

La gestapo est partie au début de l'après-midi. Avec mon fidèle gazogène je conduis Fantassin jusqu'à Laval où il prend le train pour Paris. Quant à Jean-François il regagne, par le car, l’Ille-et-Vilaine.

Décembre 1943.

Lors du passage de Fantassin et de Jean-François il a été décidé que deux chefs de groupe iront. parfaire leur instruction d'armes au maquis de Pleguer, situé en Ille-et-Vilaine, à quinze kilomètres de Dol. Claude Gonord, chef du groupe de la Maison Rouge, et Henri Mainguy, chef de celui de Riaillé, sont désignés. Ils partent aux environs de Noël.

Claude Gonord est alors remplacé à la tête du groupe des Touches par Louis Loizel, lui aussi réfractaire au S.T.O. et embauché comme domestique à la ferme de la Maison Rouge. C'est un garçon de vingt-deux ans, plein d'entrain et de patriotisme.

Le lendemain de l'arrivée à Pleguer de Gonord et de Mainguy un détachement allemand cerne la grange dans laquelle ils sont hébergés. Ils sont arrêtés et transférés à la prison de Rennes. Ils seront, par la suite, déportés. A Büchenwald Gonord, d'après les indications qu’il me donnera lors de son retour, aura le cran de constituer un groupe de résistance. Quant à Mainguy, il est interné à Dachau (Note de Noël Bouvet : FAUX, il fut déporté à Buchenwald, Dora, Laura, Bergen-Belsen…). Lui aussi aura la chance de revenir.

Cette double arrestation fait courir un risque mortel à tous les chefs de l'Armée Secrète dont les noms sont connus de Gonord et de Mainguy. Les tortures de la gestapo sont telles que le plus courageux des hommes peut parler. Cependant, nous saurons plus tard que malgré l'atroce souffrance les deux jeunes patriotes se sont tus. Quoi qu'il en soit le pire étant prévisible, Jean-François vient me prévenir. N'ayant trouvé, à partir de Châteaubriant, aucun moyen de transport, il a pour me rejoindre à Riaillé, parcouru à pied vingt-cinq kilomètres. II me demande de partir immédiatement. Cela se passe le jour de Noël. Mon souvenir est précis car c'est en la présence de Jean-François que nous avons fêté la Nativité.

Jean-François fait la même injonction à Dupé qui, sinistré rue du Calvaire, est lui aussi fixé à Riaillé. Dupé fait ses valises et, avec mon taxi, je le conduis à la gare de Nantes où il prend le train pour une destination inconnue.

Je perds également tout contact avec Ligonday. Il faut, par ailleurs, pourvoir, au moins provisoirement, à mon remplacement dans la fonction de Départemental Maquis. Il est alors décidé avec Jean-François que mon successeur sera Georges Deleuze, élève de Saint-Cyr, fils du général Deleuze. Je connais ce garçon aux qualités exceptionnelles puisqu'il joue, depuis peu, le rôle d'agent de liaison entre Paris et moi. Depuis sa nomination comme agent de liaison il est venu s'installer à Ancenis. II sera, dans trois mois, arrêté et, dirigé vers l'Allemagne, il expirera dans le trop fameux « train de la mort ».

Quant à moi, je n'ai plus qu'une solution: me mettre provisoirement en lieu sûr. Ma femme m'accompagne. Nous laissons au bourg de Riaillé ma belle-mère et notre petite Annick qui maintenant a quatre ans. En fait, notre première étape n'est pas longue: nous nous réfugions à quinze cents mètres du bourg, à l'orée de la forêt d'Ancenis, à la ferme de L'Enclose tenue par les époux Testard.

C’est le 26 décembre que nous arrivons. Les Testard sont parfaitement au courant de ma situation et mesurent le risque qu’ils courent. Ils nous hébergent jusqu’au 23 janvier. Nous demeurons, sans jamais sortir, dans la chambre qu’ils ont bien voulu mettre à notre disposition.